Яна Авезова

Ведущий аналитик исследовательской группы PT Cyber Analytics

Роман Резников

Аналитик исследовательской группы PT Cyber Analytics

Валерия Беседина

Аналитик исследовательской группы PT Cyber Analytics

Яна Авезова

Ведущий аналитик исследовательской группы PT Cyber Analytics

Роман Резников

Аналитик исследовательской группы PT Cyber Analytics

Валерия Беседина

Аналитик исследовательской группы PT Cyber Analytics

В отчете представлены результаты анализа ландшафта киберугроз для российских организаций и даны прогнозы по актуальным киберугрозам на 2026 год. Цель исследования — привлечь внимание компаний, заинтересованных в информационной безопасности, к текущему состоянию киберугроз в стране.

Представленные данные, выводы и прогнозы основаны на экспертизе компании Positive Technologies, исследованиях команд Threat Intelligence и Incident Response экспертного центра безопасности PT ESC, результатах проектов по анализу защищенности веб-приложений и тестированию на проникновение, выполненных специалистами PT SWARM, анализе объявлений на специализированных дарквеб-площадках, проведенном командой PT Cyber Analytics, а также на информации из авторитетных открытых источников.

Наша база инцидентов регулярно обновляется. Следует отметить, что информация о некоторых событиях может поступать значительно позже фактического времени кибератаки. В отчете представлены самые актуальные на момент публикации данные, охватывающие период с 1 июля 2024 года по 26 сентября 2025 года.

По нашей оценке, большинство кибератак не предается огласке из-за репутационных рисков. В связи с этим подсчитать точное число угроз не представляется возможным даже для организаций, занимающихся расследованием инцидентов и анализом действий хакерских групп. В нашем отчете каждая массовая атака (например, фишинговая рассылка на множество адресатов) рассматривается как одна отдельная, а не как несколько. Термины, которые мы использовали в исследовании, приведены в глоссарии на сайте Positive Technologies.

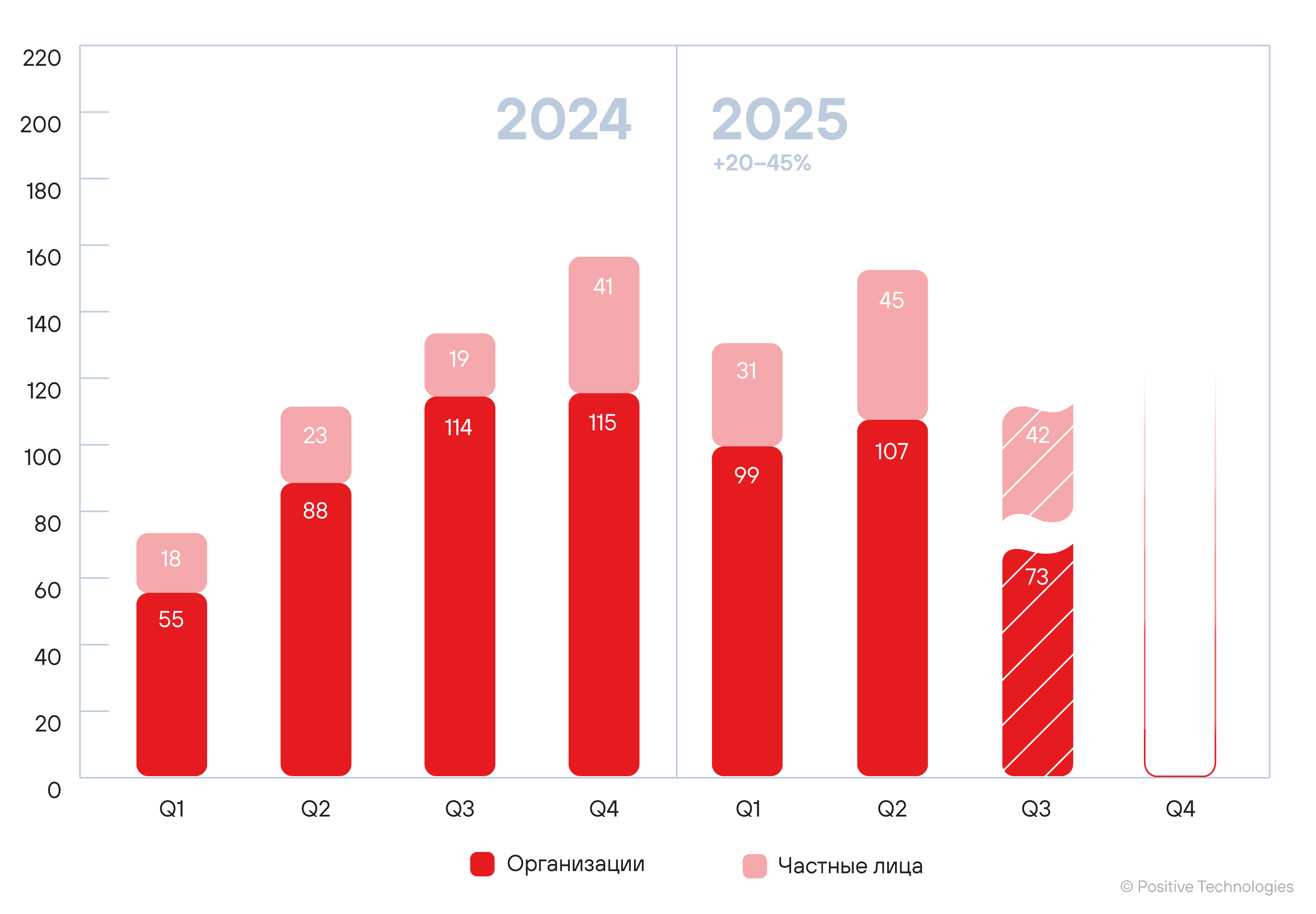

1) На протяжении многих лет Россия входит в число наиболее приоритетных целей киберпреступников. По нашим данным, в период с июля 2024-го по сентябрь 2025 года на Россию пришлось от 14% до 16% всех успешных кибератак в мире и 72% атак, зафиксированных в СНГ. Мы прогнозируем, что по итогам 2025 года общее количество успешных кибератак вырастет на 20–45% по сравнению с предыдущим годом, а в 2026 году может увеличиться еще на 30–35%.

2) Мы выделили пять ключевых драйверов кибератак на российские организации.

По нашим прогнозам, основное влияние на ландшафт киберугроз в 2026 году будут оказывать два драйвера — темпы цифровизации и геополитическая обстановка.

Новые технологии порождают новые уязвимости, которые сложно выявить на ранних этапах внедрения. При этом защита зачастую не успевает за технологиями, особенно в условиях нехватки квалифицированных специалистов и зрелых решений.

Импортозамещение усиливает риски: переход на отечественные IT-решения часто происходит в сжатые сроки, без должного внимания к анализу их защищенности, что упрощает задачу злоумышленникам — особенно при наличии уязвимостей нулевого дня или утечек исходного кода.

Геополитика будет играть не менее важную роль. При снижении напряженности активность хактивистов тоже снизится, а основную угрозу будут представлять киберпреступники, ориентированные на вымогательство и кражу данных. В случае же усугубления геополитической ситуации возрастет число целевых атак на критическую инфраструктуру, усилится деструктивная активность хактивистов.

3) Методы кибератак. Социальная инженерия и вредоносное ПО останутся ключевыми методами кибератак в 2026 году, однако их формы станут более сложными. Уже сегодня наблюдаются многоступенчатые фишинговые кампании, а в будущем злоумышленники все чаще будут использовать искусственный интеллект для создания персонализированных писем и дипфейков, усиливая эффект психологического давления.

В киберпреступном сообществе будет расти востребованность многофункциональных троянов, совмещающих функции инфостилеров, вайперов и шифровальщиков. Популярность сохранят «тихие» техники, использование легитимных программ, системных утилит и инструментов из категории living off the land для сбора данных и подготовки к целевым ударам.

4) Последствия кибератак. Кибератаки в 2026 году чаще будут приводить к комбинированным последствиям — одновременным утечкам данных и нарушениям бизнес-процессов. Это связано с тем, что злоумышленники не ограничиваются шифрованием информации, но также похищают ее для вымогательства или шантажа.

На фоне импортозамещения возрастают риски утечек исходного кода отечественного ПО и персональных данных пользователей. В условиях усиления контроля за обращением с персональными данными организациям, ставшим жертвами утечек, грозят существенные штрафы, а в отдельных случаях — уголовная ответственность должностных лиц.

По мере цифровизации в зону риска попадут системы промышленной автоматизации и IoT-устройства. Их вывод из строя может привести к остановке производственных процессов и срыву операций на объектах критической инфраструктуры.

Кроме того, ожидается рост атак на цепочки поставок: через подрядчиков и поставщиков услуг злоумышленники могут проникать в крупные бизнес-системы, что в случае успешности кибератаки будет приводить к наиболее масштабным последствиям.

5) Финансово мотивированные атаки. Переориентация в мотивах ряда группировок и согласие жертв платить выкупы вымогателям — основные факторы, способствующие эскалации финансово мотивированных атак. Появились так называемые гибридные группы: часть хактивистов начала внедрять тактику вымогательства, характерную для классических финансово мотивированных группировок. Продолжая сопровождать атаки политической риторикой, они шифруют и похищают данные, после чего требуют выкуп за ее восстановление или неразглашение.

Этот тренд особенно опасен, потому что организации демонстрируют готовность идти на уступки злоумышленникам. Выплата выкупа воспринимается как быстрый способ решить проблему, но на практике лишь подпитывает интерес атакующих к подобным схемам.

С начала всплеска хактивизма в 2022 году множество малоквалифицированных, но восприимчивых к идеологическому влиянию новичков было вовлечено в киберпреступную деятельность. Под руководством более опытных кураторов за несколько лет они приобрели практические навыки проведения атак. По мере снижения геополитической напряженности возрастает риск, что эти участники начнут проводить атаки с требованием выкупа ради получения прямой финансовой выгоды, в первую очередь — на российские организации, уже знакомые им по прежней активности.

В 2026 году ожидается рост шантажа с использованием утечек персональных данных. С 30 мая 2025 года в России значительно увеличены штрафы за нарушения в этой сфере — теперь они могут достигать миллионов рублей. Злоумышленники начнут оказывать давление на жертву, ссылаясь на возможные санкции. В первую очередь под удар попадает малый и средний бизнес: недостатки в системе защиты в сочетании с высокой чувствительностью к репутационным потерям могут повышать вероятность уступок вымогателям, стремящимся монетизировать новые регуляторные риски.

6) Кибершпионаж. Один из ключевых факторов эскалации кибершпионажа — экономическая и технологическая трансформация, вызванная санкциями и уходом иностранных компаний с российского рынка. В ответ Россия активно развивает высокотехнологичные сферы, включая искусственный интеллект, квантовые технологии, энергетику, медицину и биотехнологии. Эти разработки вызывают интерес у зарубежных государств, поскольку могут изменить расстановку сил в глобальной конкуренции.

Второй важный фактор — модернизация оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Разработка новых вооружений, цифровизация и привлечение множества подрядчиков создают дополнительный объем чувствительной информации. В условиях кризиса и геополитической напряженности технологическое усиление России воспринимается как угроза, что стимулирует иностранную киберразведку. Дополнительным уязвимым звеном становятся подрядчики, подключаемые к проектам в сфере ОПК: их защита может оказаться недостаточной для противостояния высокоуровневым угрозам. Все это делает российские высокотехнологичные и оборонные предприятия приоритетными целями для кибершпионских кампаний.

В 2026 году активность и цели кибершпионов будут напрямую зависеть от геополитической ситуации. При ее обострении основное внимание будет сосредоточено на объектах, критически важных для национальной безопасности: ОПК, госучреждения, топливно-энергетический комплекс. При нормализации внешнеполитических отношений фокус кибершпионов сместится на научно-исследовательские организации, университеты, коммерческие компании с уникальными технологиями.

7) Хактивизм. Сложная геополитическая ситуация остается главным фактором эскалации хактивизма в России. Наибольший интерес для хактивистов представляют государственные сервисы, топливно-энергетический комплекс, транспортная инфраструктура, телекоммуникации, финансовый сектор. Нарушение деятельности организаций и вмешательство в их бизнес-процессы рассматриваются хактивистами прежде всего как инструмент стратегического давления на отрасли и государство в целом.

Однако с течением времени формы оказания этого давления меняются. Несмотря на то что организации в отдельных регионах и отраслях России продолжают регулярно сталкиваться с DDoS-атаками, они перестали быть основным методом в хактивистских кампаниях. На первый план вышли деструктивные атаки с использованием шифровальщиков и вайперов. Большинство хактивистов используют в атаках общедоступные инструменты и ВПО, распространяемое по модели malware as a service. Однако в арсенале некоторых группировок все чаще стали появляться собственные разработки, что ранее в атаках хактивистов отмечалось крайне редко.

Еще один фактор, который способствует росту хактивистской активности в России, — низкий порог входа в киберпреступную деятельность, в первую очередь в части DDoS-атак. Этому способствует широкая доступность инструментов для проведения атак в открытых источниках.

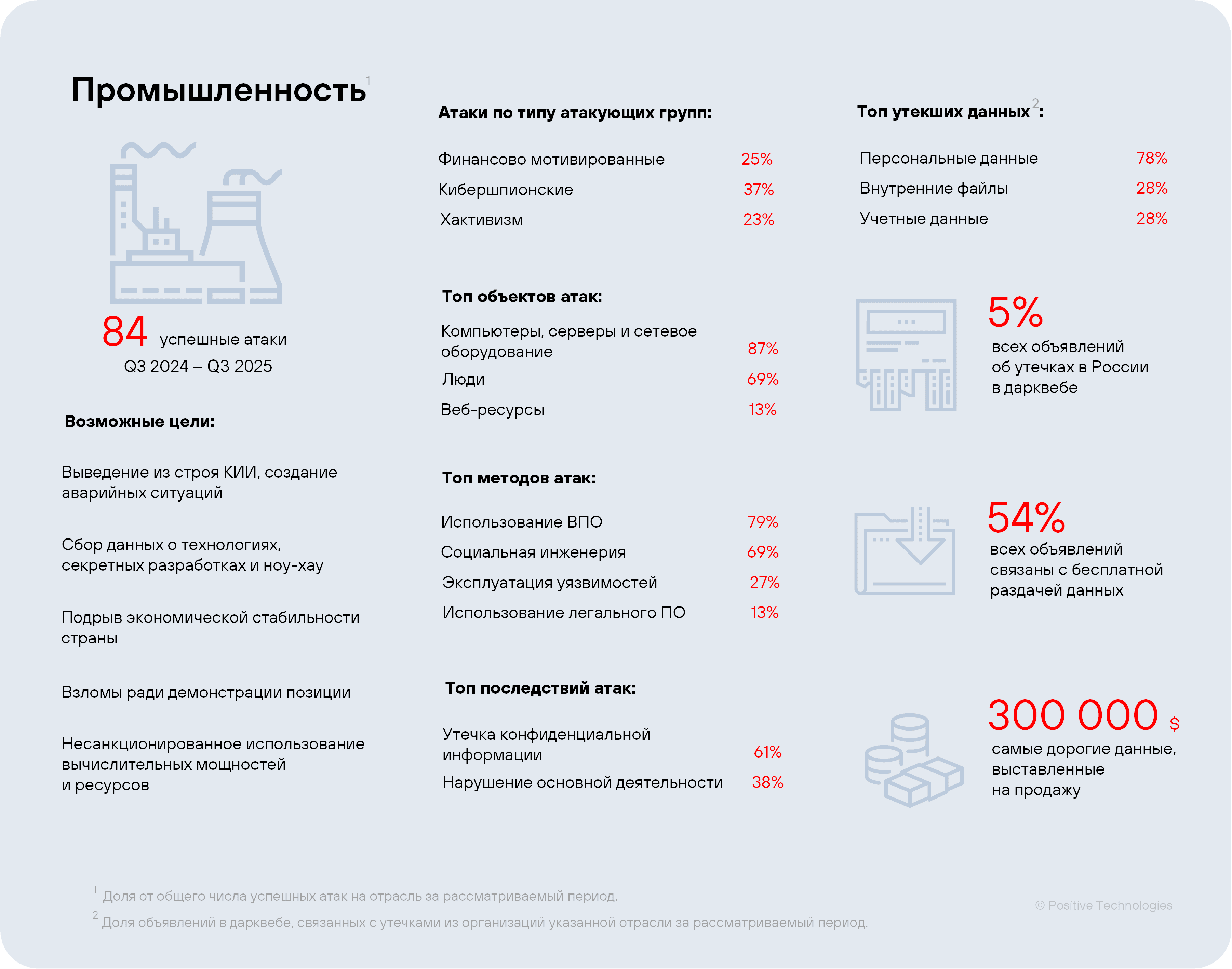

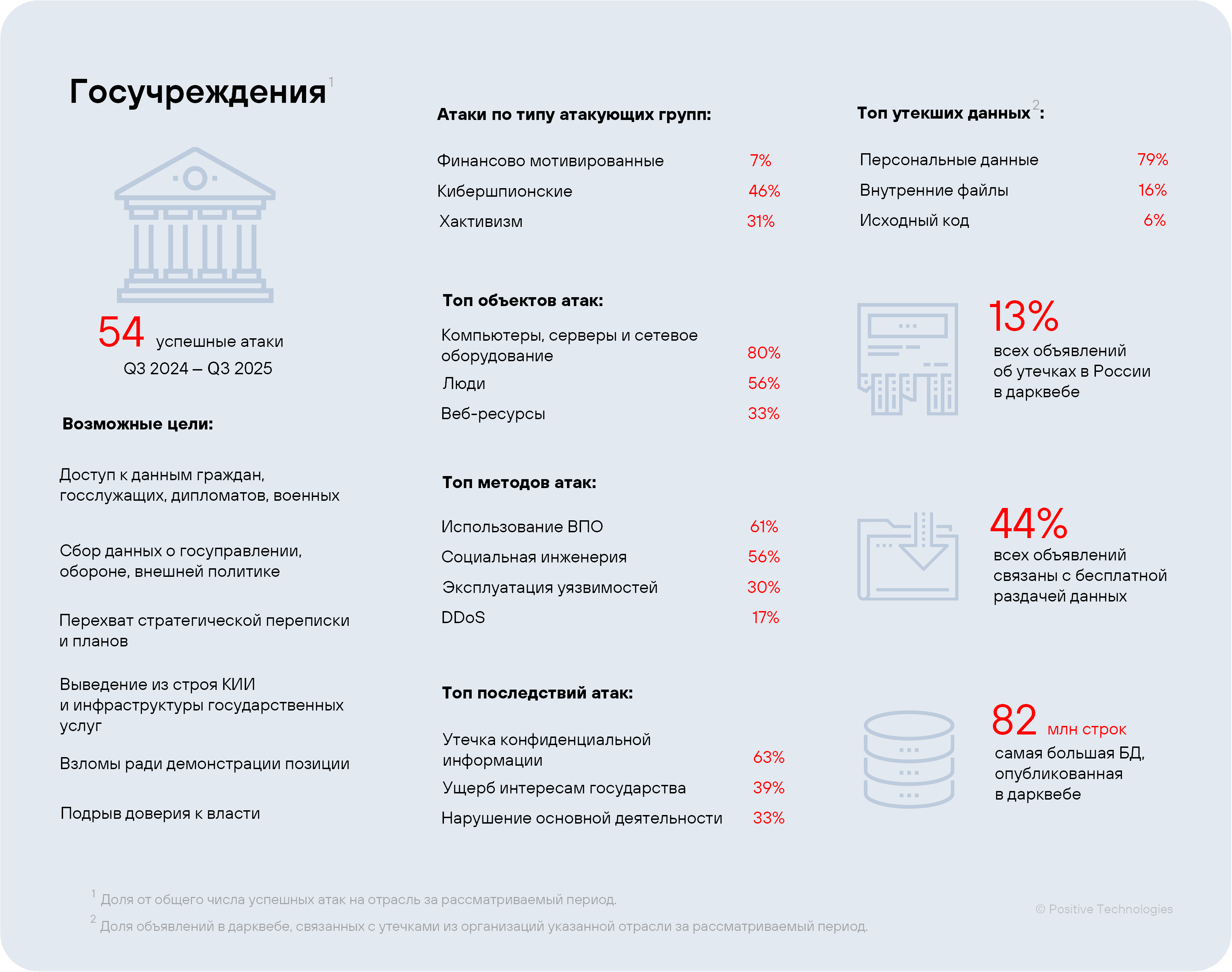

8) Отраслевой срез. Промышленность и госучреждения лидируют по количеству атак, и в 2026 году ситуация не изменится. Высокая интенсивность кибератак на эти отрасли сохранится даже в случае урегулирования острых геополитических вопросов. Доступ к информации госучреждений и промышленных предприятий по-прежнему будет рассматриваться как важный инструмент политического и экономического влияния. В ближайшие годы активная цифровизация, внедрение IoT и систем на базе ИИ, а также переход на решения российских разработчиков будут расширять поверхность атак на промышленность и госсектор, что может привести к еще большему количеству успешных кибератак на эти отрасли.

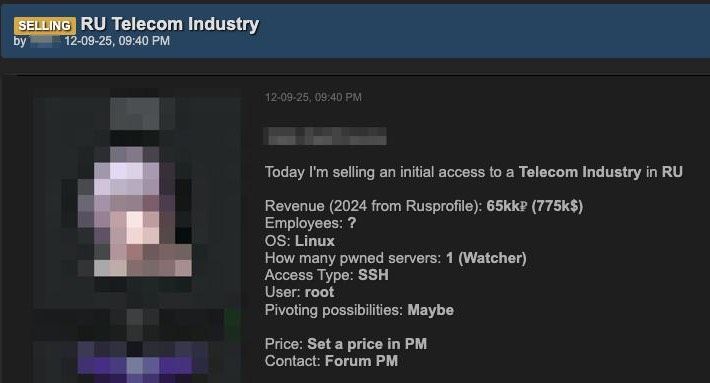

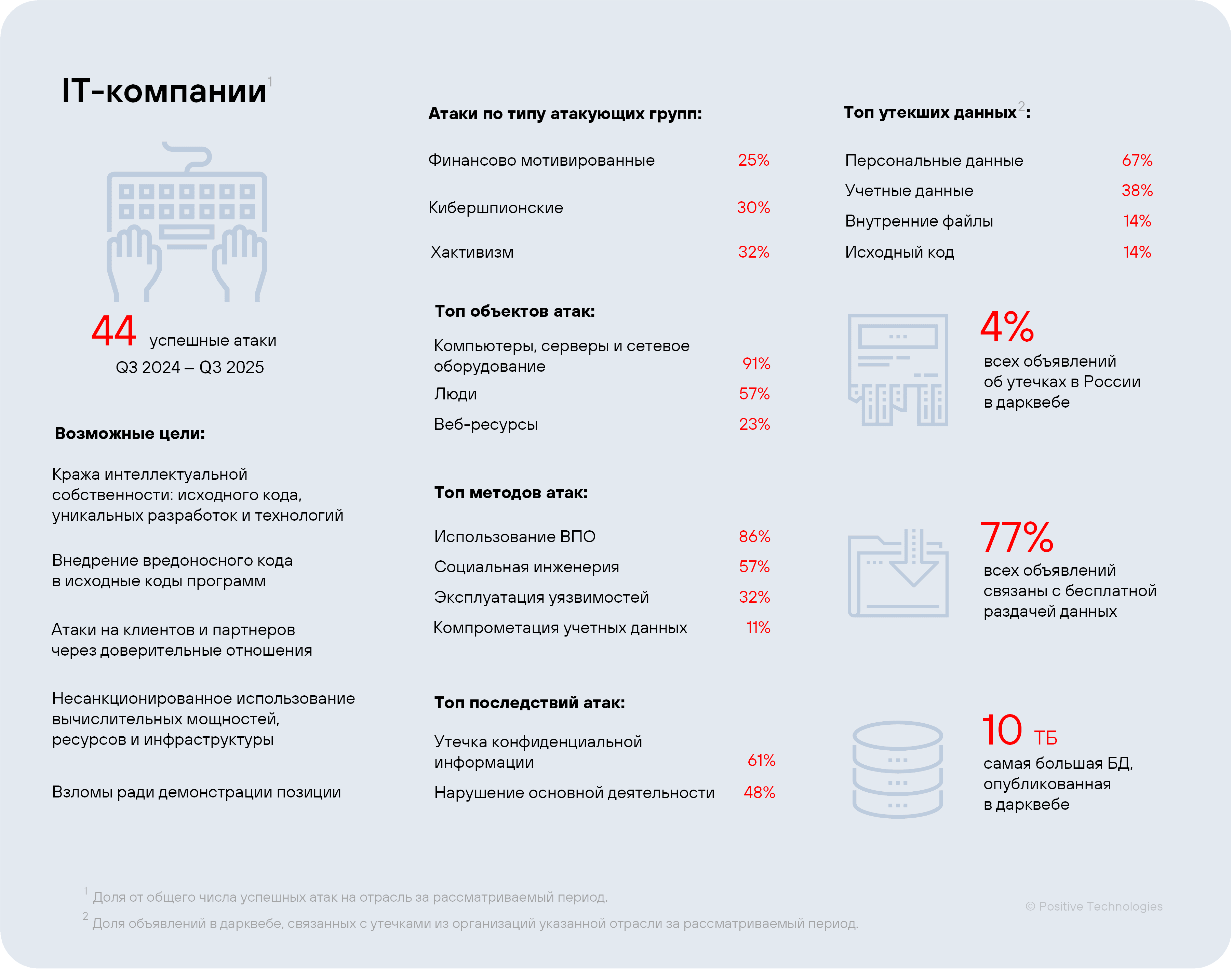

Российские IT- и телеком-компании остаются не только одними из самых частых мишеней, но и наиболее уязвимыми к последствиям атак. Для IT-компаний особую опасность будут представлять атаки на цепочки поставок и доверительные отношения. В случае спада геополитической напряженности и восстановления международных деловых связей возникнут новые цепочки поставок и партнерства, в которых подрядчики могут стать «узловыми точками» с доступом к данным и системам сразу нескольких организаций. Важно отметить, что в случае затишья злоумышленники будут реже использовать этот доступ для немедленного разрушения IT-инфраструктуры. Вместо этого они смогут затаиться и готовить почву для будущих атак, закладывая бэкдоры на случай обострения ситуации.

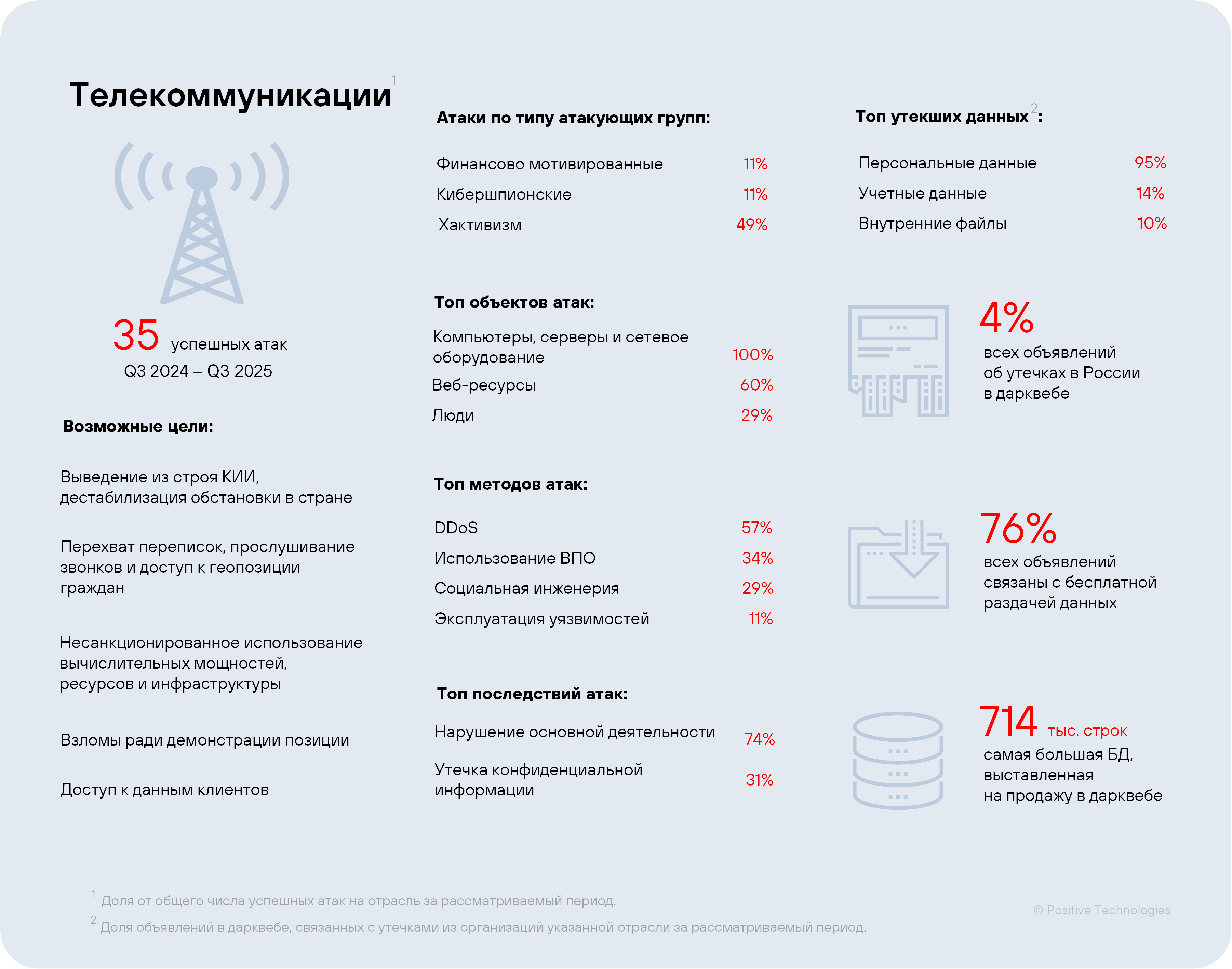

В 2026 году интенсивность и характер атак на телеком также будут варьироваться в зависимости от геополитической обстановки. DDoS-атаки в 2026 году полностью не исчезнут: они останутся актуальным инструментом давления, но будут чаще использоваться с целью получения выкупа за их прекращение. При росте напряженности стоит ожидать как увеличения числа атак, так и их большей агрессивности. Прежде всего под удар будут попадать региональные провайдеры, не обладающие достаточными ресурсами для эффективной защиты.

9) Основные проблемы кибербезопасности российских компаний и что можно сделать уже сегодня. Многолетняя практика проведения тестов на проникновение показывает, что типичные проблемы — слабые парольные политики, отсутствие многофакторной аутентификации, небезопасное хранение данных, использование устаревшего ПО с известными уязвимостями, ошибки в разграничении доступа и недостаточная подготовка сотрудников к распознаванию атак методами социальной инженерии — останутся актуальными для большинства компаний и в 2026 году.

Уже сегодня базовые уязвимости можно выявить при помощи сканеров в составе VM-решений и автопентестов. Это поможет снизить риски массовых атак со стороны киберпреступников, выбирающих наименее защищенные цели. Формат подписки делает такие инструменты доступными для компаний с любым бюджетом.

Роль крупных игроков на рынке сервисов по анализу защищенности будет постепенно смещаться в сторону комплексных проектов. По мере того как базовые проблемы безопасности в инфраструктуре все чаще будут выявляться с помощью автоматизированных инструментов, задачи экспертных команд выйдут за рамки стандартных тестов на проникновение. Они будут сосредоточены на проверке реализуемости недопустимых событий, проведении киберучений и оценке эффективности MDR-сервисов.

Для организаций со зрелыми процессами ИБ ежегодный внешний red teaming должен оставаться обязательной практикой, даже если инфраструктура компании проходит кибериспытания на платформах багбаунти.

Автоматизированные средства поиска уязвимостей не обеспечивают всестороннюю оценку защищенности приложений, поэтому перед их запуском или размещением на платформе багбаунти необходимо проводить ручное экспертное тестирование. Это особенно актуально в условиях растущего использования ИИ-ассистентов, которые ускоряют разработку, но повышают риск ошибок в бизнес-логике и появления недекларированных возможностей.

Киберпространство на протяжении долгого времени формируется под воздействием множества факторов — технологических, правовых, экономических, социально-культурных и других. Среди них в последние годы для России особое значение приобрели геополитические процессы, которые напрямую влияют на характер киберугроз.

В условиях растущей напряженности киберпространство все чаще напоминает шахматную доску: здесь важны не только тактические ходы, но и стратегическое планирование на несколько шагов вперед. Каждая атака становится проверкой прочности систем, а допущенные ошибки или неустраненные уязвимости способны привести к тяжелым последствиям. В отличие от классической шахматной партии эта «игра» не имеет финала: противостояние между киберпреступниками и защитниками продолжается непрерывно, требуя постоянного обновления подходов и ресурсов.

В течение последних лет наблюдается тенденция к снижению доли атак со стороны отдельных лиц. Вместо них все чаще на первый план выходят устойчивые киберпреступные группировки, обладающие собственной инфраструктурой, финансированием и системой распределения ролей. Такие структуры действуют в рамках долгосрочной стратегии, преследуя конкретные цели: от прямой финансовой выгоды и промышленного шпионажа до дестабилизации политической обстановки.

Кроме того, десятки группировок перешли от массовых атак без отраслевой направленности к крупномасштабным кампаниям, демонстрируя высокий уровень скоординированности и технологической подготовки, ранее не свойственный подобным структурам. Именно поэтому сегодня российским организациям следует воспринимать кибератаки не как гипотетическую угрозу, а как практически неизбежную реальность. Вопрос уже не в том, столкнется ли компания с кибератакой, а в том, насколько она будет к ней готова.

При таких условиях критически важно умение ориентироваться в динамично меняющемся ландшафте киберугроз. Только четкое понимание потенциальных рисков позволяет выстраивать эффективные превентивные меры, грамотно расставлять приоритеты при формировании стратегий кибербезопасности и обеспечивать своевременное реагирование на инциденты.

Это исследование призвано стать важным ресурсом для руководителей в сфере информационной безопасности (CISO), IT-директоров (CIO), а также для других лидеров компаний в России, заинтересованных в надежной защите своих организаций от киберугроз.

В отчете вы найдете ответы на ключевые вопросы:

Россия на протяжении многих лет остается одной из наиболее приоритетных целей для киберпреступников. По нашим данным, в период с июля 2024-го по сентябрь 2025 года на долю России приходилось от 14% до 16% всех успешных кибератак в мире и 72% атак, зафиксированных в СНГ. Для сравнения: на втором и третьем местах по количеству кибератак в регионе находятся Белоруссия (9%) и Казахстан (7%).

Из года в год во втором полугодии фиксируется больше атак, чем в первом. В этот период у компаний наблюдается пик деловой активности: завершаются проекты, заключаются крупные сделки, распределяются бюджеты на следующий год и формируется отчетность. Все это повышает интерес злоумышленников, нацеленных на кражу данных или шантаж. Осенью и зимой также усиливается фишинговая активность, связанная с налоговыми уведомлениями, праздничными продажами и сезонными акциями. Дополнительный рост числа атак обусловлен политико-экономическими факторами — обсуждением и утверждением бюджетов, выборами, подведением итогов социально-экономического развития. Кроме того, во многих компаниях именно к концу года накапливаются отложенные обновления, а высокая нагрузка на IT-службы снижает их способность оперативно реагировать на угрозы.

В первой половине 2025 года число успешных атак уже превысило аналогичный показатель первой половины 2024-го на 53%. На момент публикации исследования в III квартале 2025 года зафиксировано 115 успешных кибератак — меньше, чем в I и II кварталах. Однако их фактическое количество может быть выше, поскольку информация о многих инцидентах становится публичной лишь спустя месяцы. Учитывая ожидаемый рост активности злоумышленников во втором полугодии, мы прогнозируем, что по итогам 2025 года общее количество успешных кибератак превысит показатель прошлого года на 20–45%. В 2026 году количество успешных атак может вырасти еще на 30–35% по сравнению с 2025 годом.

В мировой картине киберугроз Россия занимает особое место из-за совокупности факторов. Ключевым из них является роль страны на мировой политической арене. Россия формирует альянсы, участвует в международных инициативах и нередко занимает самостоятельную позицию по важнейшим глобальным вопросам. Это делает ее приоритетной целью как для небольших кибергруппировок, так и для иностранных разведывательных структур и аффилированных с ними APT-групп, стремящихся получить доступ к информации о планах и решениях, чтобы предугадать или скорректировать действия страны.

Дополнительный интерес вызывает участие России в международных объединениях, таких как БРИКС и ШОС, где вырабатываются новые форматы сотрудничества. Данные о переговорах, позициях российских представителей и будущих инициативах обладают высокой ценностью для конкурентов, стремящихся повлиять на баланс сил.

Значимым фактором, формирующим ландшафт киберугроз, является продолжительная геополитическая напряженность. На ее фоне сохраняется высокая активность хактивистов, которые применяют деструктивные кибератаки как инструмент политического и идеологического давления. Их действия направлены не только на подрыв доверия к государственным институтам, но и на дестабилизацию экономики, провокацию социальной напряженности и формирование атмосферы неопределенности в обществе. Особенно опасны атаки, направленные на государственные органы, промышленность, транспортную инфраструктуру, телекоммуникации и средства массовой информации, поскольку они способны привести к недопустимым событиям, оказать каскадное воздействие на национальную безопасность, экономику и повседневную жизнь общества.

Существенным фактором выступает стремительная цифровизация. Процесс цифровизации в России получил системную основу вместе с запуском национального проекта «Цифровая экономика», реализованного в 2019–2024 годах. Его целью было создание условий для развития цифровых технологий и их применения в экономике, социальной сфере и государственном управлении. С 1 января 2025 года на смену «Цифровой экономике» пришел новый национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он продолжает и расширяет начатые инициативы, делая акцент на внедрении цифровых решений, повышении доступности онлайн-госуслуг, развитии интернета в удаленных регионах, поддержке российских разработчиков и защите от киберугроз.

Массовое внедрение онлайн-сервисов, электронных госуслуг, финтеха и электронной коммерции заметно расширяет поверхность атак. Во-первых, растет количество уязвимых точек входа. Во-вторых, увеличивается объем обрабатываемых и хранящихся данных: персональные данные, финансовые транзакции, государственные реестры становятся ценными целями для киберпреступников. Дополнительную угрозу несет ускоренное внедрение инновационных технологий без должного уровня зрелости кибербезопасности. Когда организации стремятся как можно быстрее вывести новые продукты на рынок, вопросы защиты информации и устойчивости инфраструктуры иногда отходят на второй план. В условиях политических и экономических сложностей, а также внешнего давления это создает благоприятную среду для атак с минимальными рисками для злоумышленников.

Не менее важным фактором, влияющим на ландшафт киберугроз, является стратегическая роль России как энергетической державы. Нефть, природный газ и уголь экспортируются в десятки стран и служат инструментом влияния на мировой рынок. В последнее время все большее значение приобретает и атомная энергетика: Россия выводит на внешние рынки проекты АЭС и развивает эту сферу как одно из ключевых направлений энергетического присутствия. В 2025 году были подписаны соглашения о строительстве АЭС в Иране и Эфиопии, ведется подготовка проектов в Узбекистане и Казахстане, продолжается строительство флагманской АЭС «Аккую» в Турции.

Контроль над промышленным сектором и понимание его будущих направлений развития представляют особую ценность для государств-конкурентов. Поэтому киберпреступники активно атакуют промышленные и производственные предприятия, стремясь получить данные о контрактах, инфраструктуре и технологических процессах. Промышленность остается самой атакуемой отраслью в России: на ее долю приходится 17% всех успешных кибератак, направленных на российские организации.

Помимо энергетики и промышленности, Россия активно развивает высокотехнологичные отрасли — оборонно-промышленный комплекс, ядерные технологии, космос и IT. Эти сферы традиционно находятся под прицелом иностранных государств, поскольку доступ к наработкам и разведывательная информация могут обеспечить серьезное стратегическое преимущество.

Таким образом, геополитическая роль России, ее ресурсы и технологический потенциал делают страну крайне привлекательной целью для киберпреступников. Причем атаки направлены не только на госструктуры, но и на крупный бизнес и его подрядчиков, что создает сложную и многоуровневую картину угроз.

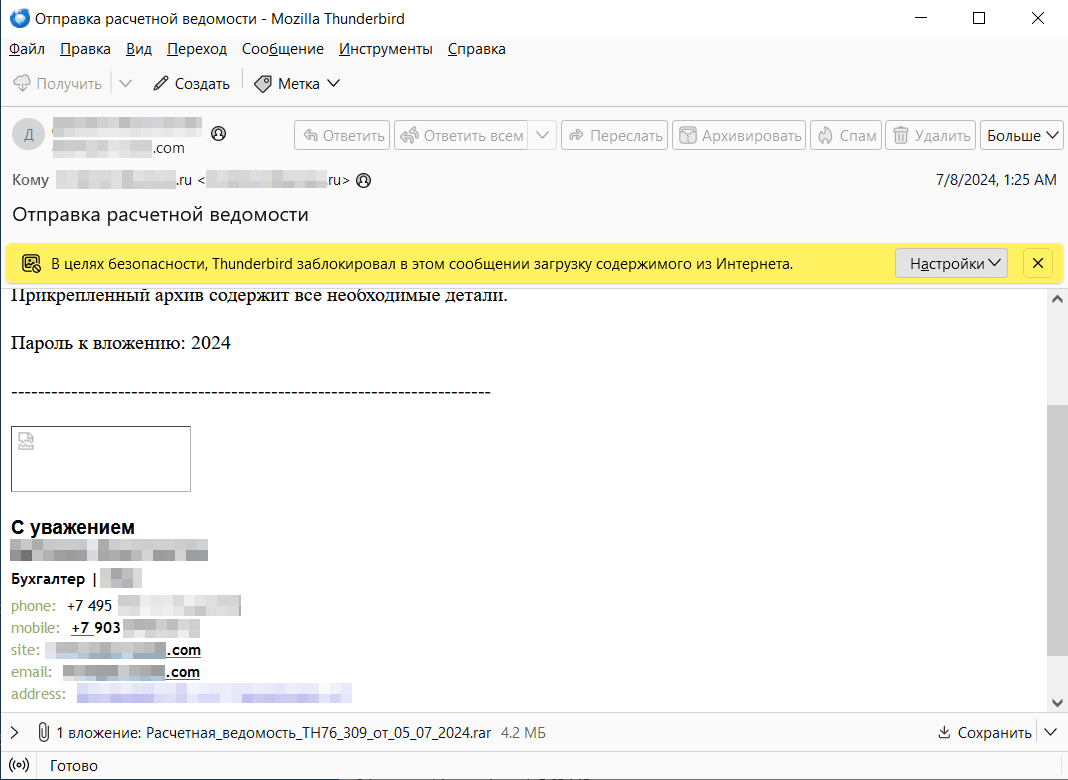

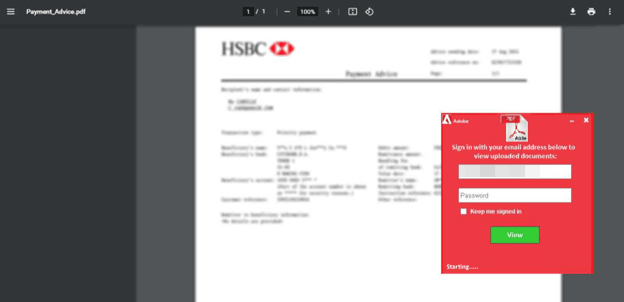

Основными методами кибератак в России, как и во всем мире, по-прежнему остаются использование вредоносного ПО и социальная инженерия. По сравнению с 2023 годом и первой половиной 2024-го их распространенность заметно возросла: доля успешных атак на организации с применением ВПО увеличилась с 56% до 71%, а доля атак с использованием социальной инженерии — с 49% до 60%. Такой рост объясняется активной деятельностью финансово мотивированных и кибершпионских группировок, кампании которых, как правило, начинаются с фишинговых рассылок с целью заражения систем жертв вредоносным ПО и дальнейшего развития атаки.

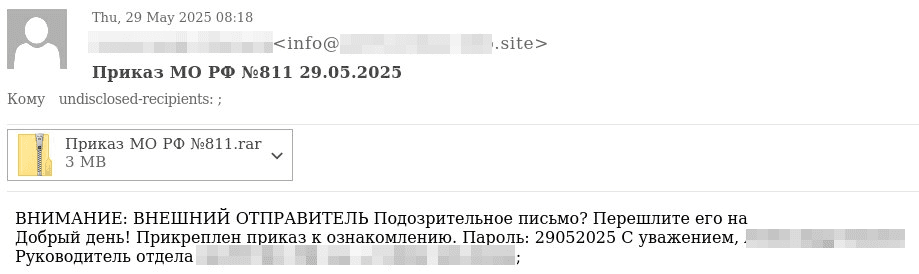

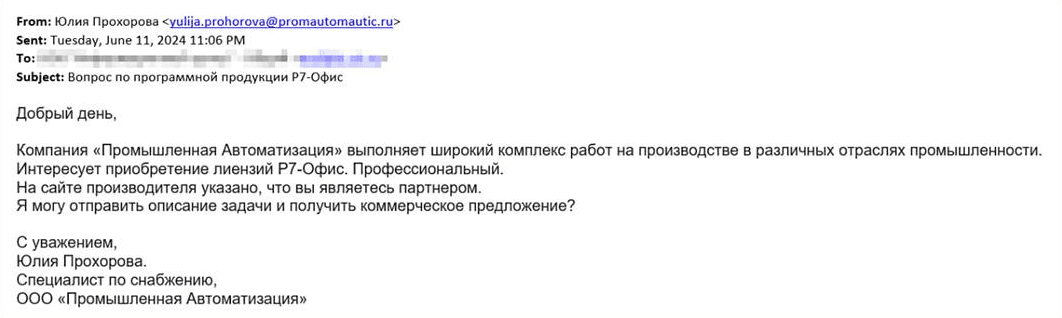

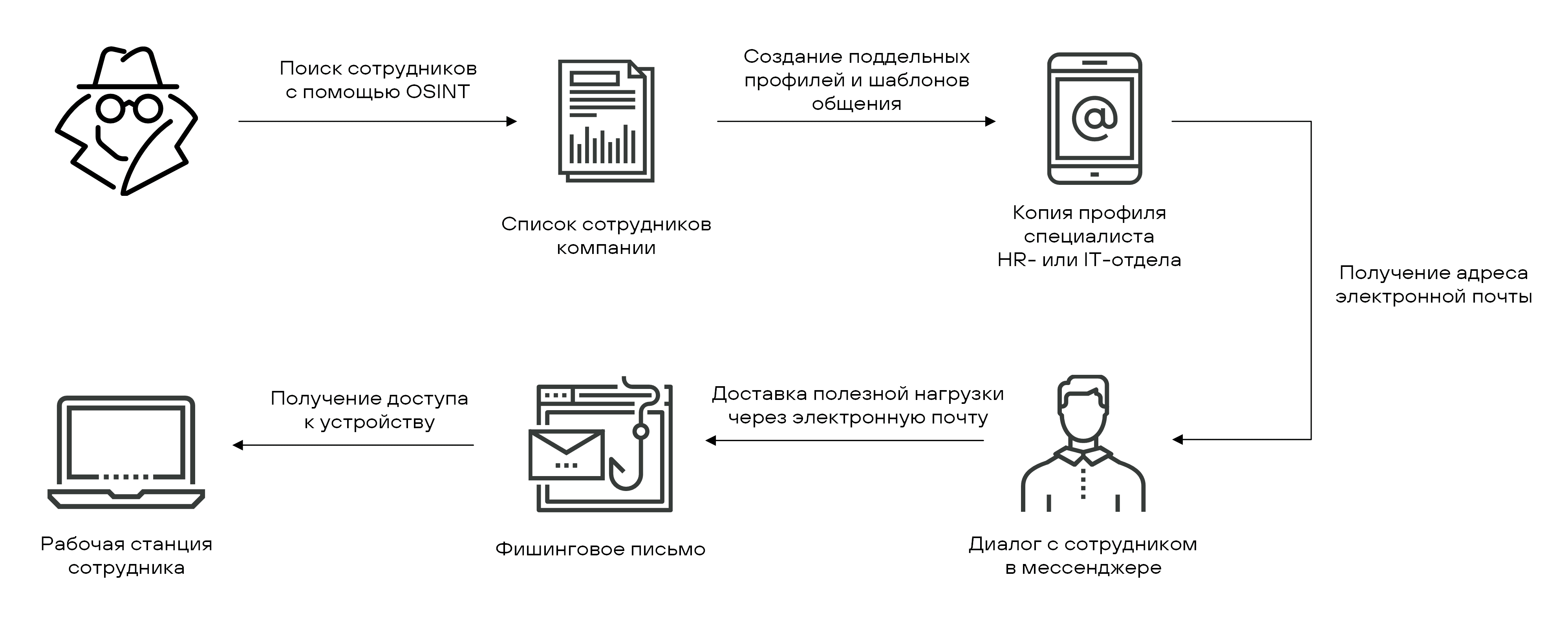

Иногда злоумышленники маскируются под представителей компаний из той же или смежной отрасли, чтобы вызвать доверие у потенциальной жертвы, и только после вступления с ней в диалог отправляют вредоносные вложения. Для таких атак они регистрируют фишинговые домены, максимально похожие на адреса реально существующих организаций, за которые себя выдают. Ниже перечислены два случая из практики экспертов PT ESC.

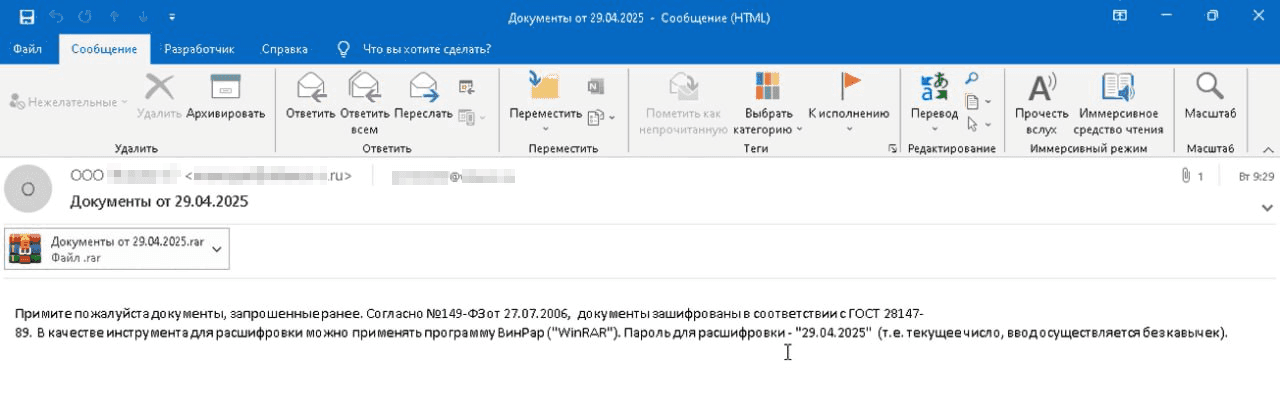

Летом 2024 года специалисты PT ESC обнаружили нетипичную схему атаки. Злоумышленники вступали в переписку с жертвой, представляясь потенциальным заказчиком, и таким образом снижали уровень ее бдительности. После получения ответа они отправляли архив с вредоносным содержимым — якобы с техническим заданием. Киберпреступники представились компанией «Промышленная автоматизация» и использовали домен promautomautic.ru, который отличался от реального всего одной буквой и был зарегистрирован незадолго до атаки.

В конце октября 2024 года группа киберразведки PT ESC обнаружила еще одну фишинговую кампанию, в которой атакующие сначала пытались завоевать доверие и лишь затем переходили к доставке полезной нагрузки. Письмо было отправлено якобы от имени управления ФСТЭК по СЗФО. Использовался домен fstec.info, не связанный с официальными ресурсами ФСТЭК и зарегистрированный 16 октября 2024 года. Во вложении был скан документа низкого качества, непригодный для полноценного визуального ознакомления. По предположению наших экспертов, это мог быть этап многоступенчатой социальной инженерии: сначала жертве отправляли неопасное, но трудночитаемое вложение, чтобы спровоцировать ответ и вовлечь в переписку, а вредоносный файл отправляли уже после установления доверия.

Наиболее часто (в 52% случаев заражений вредоносным ПО) использовались трояны для удаленного управления (RAT). Они есть в арсенале практически всех киберпреступных группировок. Некоторые специализированные RAT могут выполнять дополнительные задачи — извлекать пароли из браузеров, записывать нажатия клавиш, загружать дополнительные модули и т. д. Пример такого многофункционального трояна — STRRAT, использовавшийся группировкой Bloody Wolf.

Кроме того, ряд группировок для управления скомпрометированными узлами использует легитимные средства. Такие программы обычно не классифицируются антивирусными средствами защиты как вредоносные, и злоумышленники могут применять их для управления скомпрометированными системами, избегая использования легко детектируемых RAT. Уже долгое время самым популярным инструментом в этой категории остается AnyDesk. Это подтверждают результаты расследований инцидентов, проведенных командой PT ESC Incident Response. Например, AnyDesk фиксировался в кампаниях Rare Werewolf, Crypt Ghouls, Blackjack, Werewolves и других группировок, атаковавших организации в России в течение последнего года. Среди аналогов AnyDesk, часто используемых злоумышленниками в атаках на российские компании, также отмечаются UltraVNC, TightVNC, Radmin и NetSupport.

Значительно (с 25% до 35%) выросла доля успешных атак на организации с использованием шифровальщиков. Прежде всего это связано с учащением их использования хактивистскими группировками. Наиболее часто используются шифровальщики LockBit Black (3.0), Babuk и Conti, которые оказались в свободном доступе в 2021–2022 годах и с тех пор применяются в вымогательских кампаниях различными группировками.

Во второй половине 2024 года и в течение 2025-го доля DDoS-атак на российские организации оставалась на уровне 11%. Невысокая доля DDoS-атак на российские организации обусловлена рядом причин:

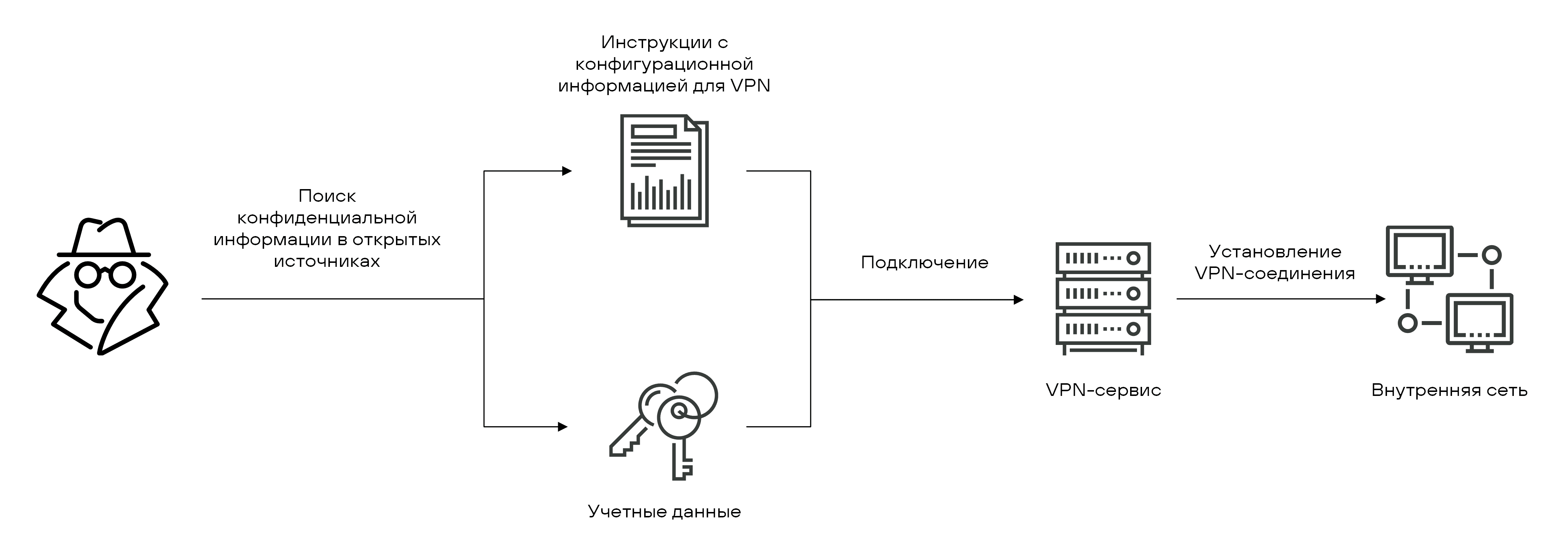

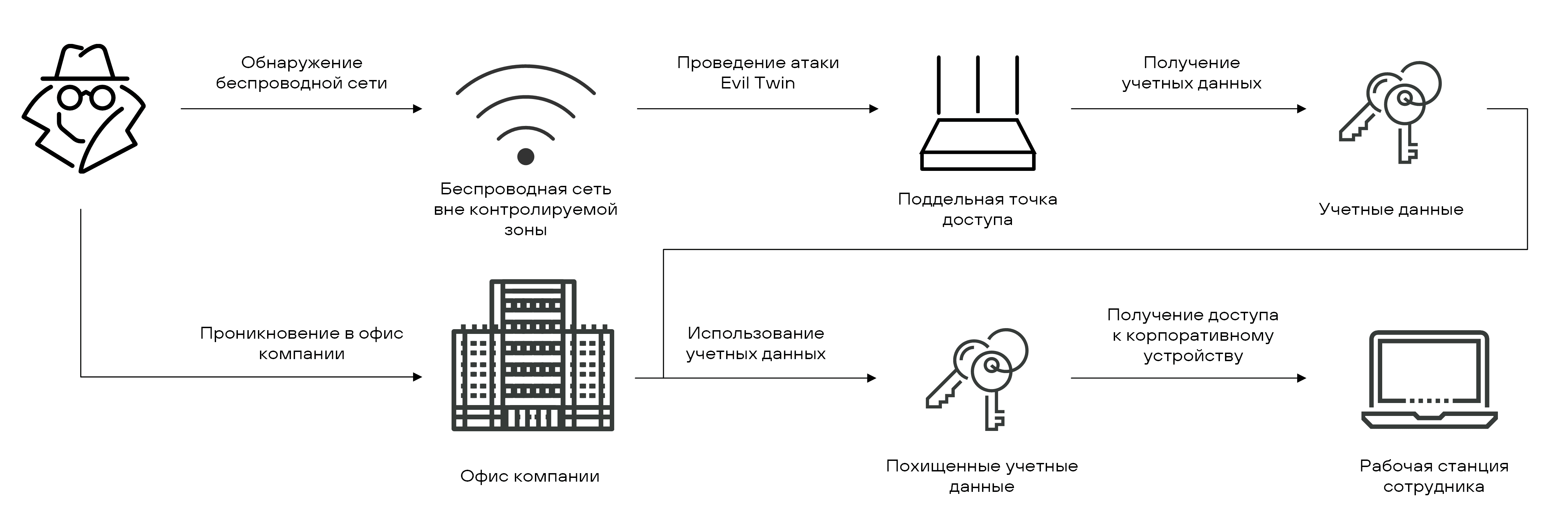

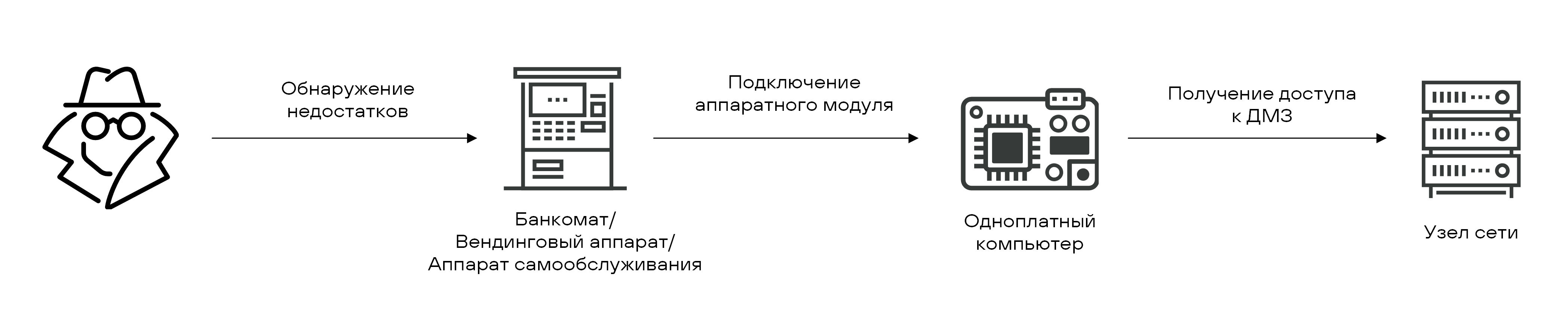

Киберпреступники все чаще проникают в крупные организации через подрядчиков — доверенные VPN-каналы и скомпрометированные служебные учетные данные. Такая стратегия основана на том, что подрядчики зачастую имеют доступ к инфраструктуре и части данных своих клиентов, но уровень их киберзащиты нередко ниже, чем у крупных организаций. Компрометация даже одного поставщика открывает злоумышленникам путь к атакам сразу на несколько компаний.

Если в 2023 году и первой половине 2024-го доля атак через цепочку поставок и доверенные каналы связи в российском ландшафте киберугроз составляла лишь 2%, то сегодня этот показатель вырос до 4%. Хотя показатель остается сравнительно небольшим, подобные инциденты особенно опасны, поскольку IT-подрядчики обычно обслуживают десятки клиентов одновременно, предоставляя программные решения и техническую поддержку.

Показательный случай произошел в сентябре 2025 года. По данным СМИ, жертвой атаки стала американская компания Collins Aerospace — поставщик системы регистрации пассажиров, багажа и выполнения операционных процессов MUSE. Эта единая платформа позволяла авиакомпаниям снижать издержки и гибко управлять пассажиропотоками за счет совместного использования стоек регистрации и выходов. Взлом одной системы обернулся масштабными последствиями сразу для нескольких европейских аэропортов и авиакомпаний, часть операций пришлось выполнять вручную.

В России к атакам через подрядчиков чаще всего прибегают хактивистские и кибершпионские группировки, такие как Blackjack, Crypt Ghouls, Silent Crow, Hellhounds, ExCobalt и IAmTheKing. Для хактивистов основная цель заключается в максимизации деструктивного эффекта от кибератаки. Компрометация подрядчика позволяет им парализовать работу сразу нескольких компаний или даже целой отрасли. Например, если под удар попадает IT-компания, предоставляющая сервисы для государственных порталов или банков, это может привести к массовым сбоям в привычных цифровых услугах и сформировать недоверие к ним.

Для кибершпионских группировок атаки через подрядчиков представляют интерес как скрытый канал разведки и получения данных. Подрядчики нередко имеют прямой доступ к инфраструктуре и внутренней информации десятков клиентов, что делает их удобным узлом для сбора разведданных. Кроме того, доступ через доверенные каналы выглядит легитимным, что позволяет злоумышленникам оставаться незамеченными месяцами и даже годами и перехватывать переписку, документы и планы сразу нескольких организаций без необходимости взламывать каждую из них отдельно. В зоне повышенного риска находятся подрядчики, работающие с государственными структурами и объектами критической инфраструктуры — энергетикой, транспортом, телекомом.

Наиболее распространенные последствия кибератак на организации в России — это утечка конфиденциальной информации и нарушение основной деятельности компаний. Эти два последствия часто взаимосвязаны. Например, злоумышленники могут сначала получить доступ к внутренним системам компании и незаметно извлечь ценные данные, после чего запустить шифровальщик, который парализует ключевые бизнес-процессы — от документооборота до работы сервисов, производственных систем и клиентских платформ.

Подобная тактика позволяет киберпреступникам добиться двойного эффекта: шантажировать организацию угрозой публикации или продажи украденных данных (так называемый double extortion) и одновременно требовать выкуп за восстановление доступа к системам. Подобные инциденты приводят не только к финансовым потерям, но и существенно подрывают доверие со стороны партнеров и клиентов. В условиях ужесточающегося регулирования в области защиты персональных данных такие утечки становятся особенно опасными, поскольку влекут за собой крупные штрафы и серьезные репутационные риски.

По сравнению с 2023 годом и первой половиной 2024-го доля атак на организации, закончившихся утечкой данных, выросла с 44% до 56%. Наиболее часто из организаций похищалась информация, относящаяся к коммерческой тайне (30%), учетные записи (24%), а также персональные данные клиентов и сотрудников (17%).

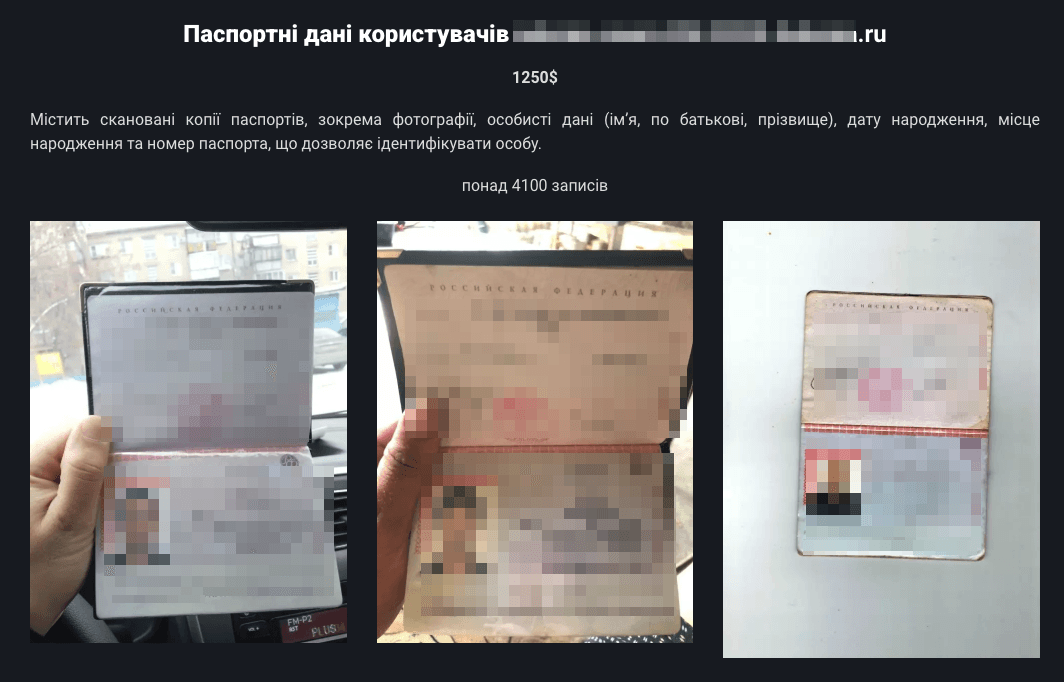

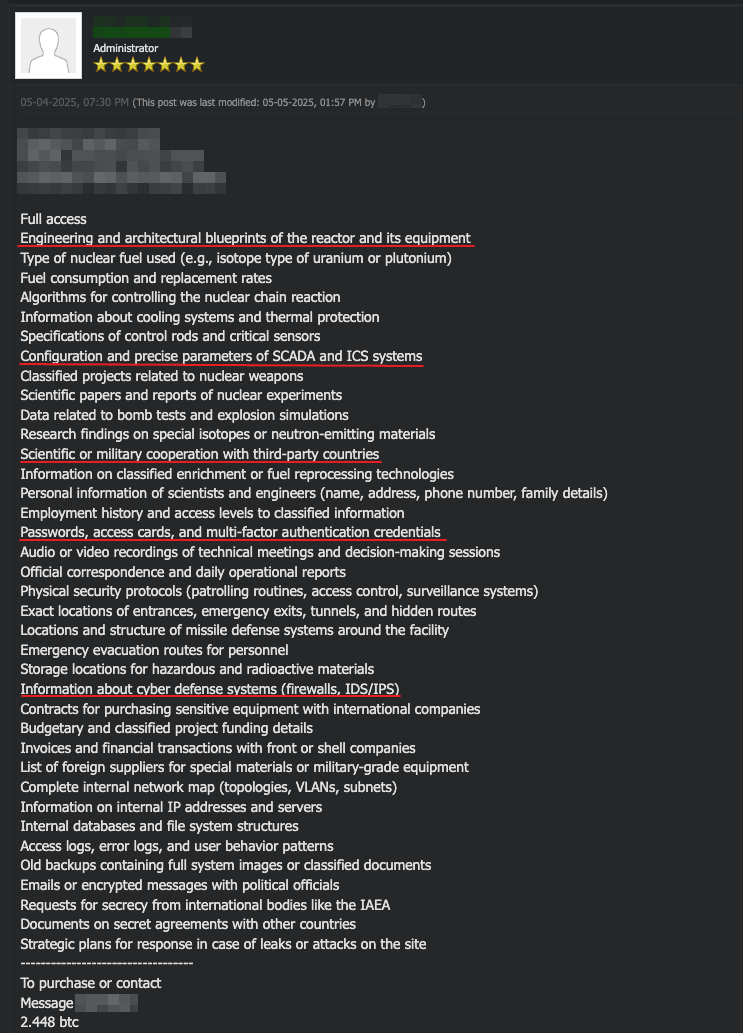

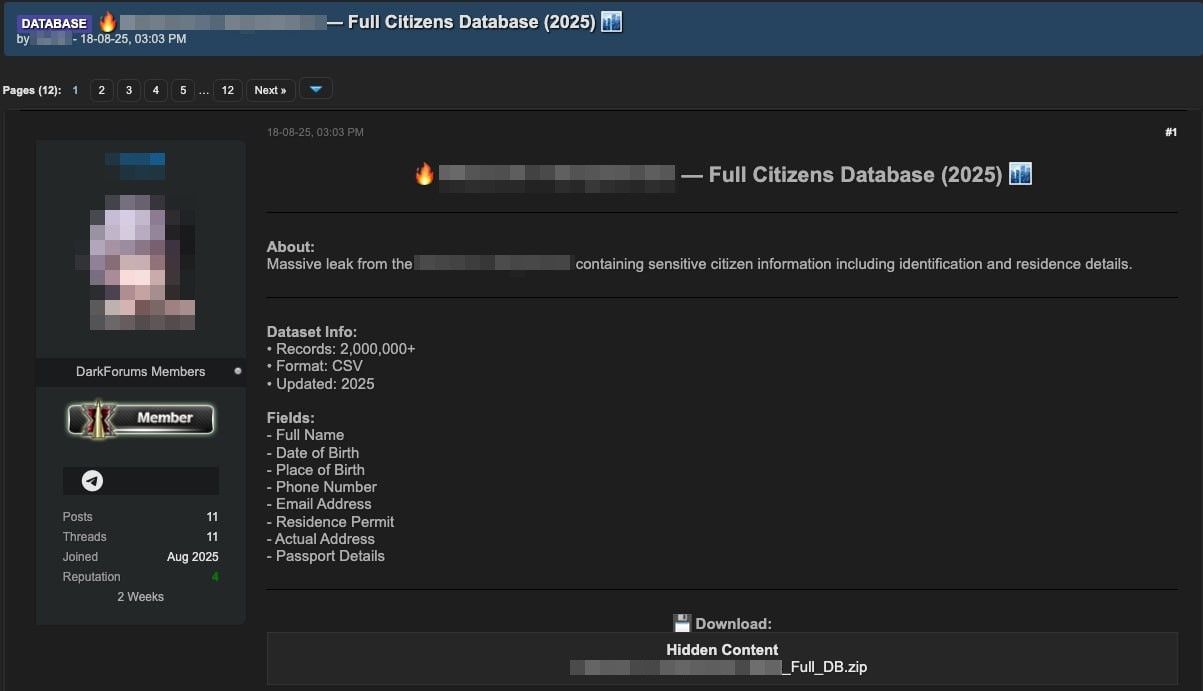

Похищенные из организаций данные редко остаются исключительно в распоряжении злоумышленников. Чаще всего они становятся инструментом получения выгоды или давления на жертву. Наиболее распространенный сценарий — продажа данных на специализированных форумах и маркетплейсах дарквеба.

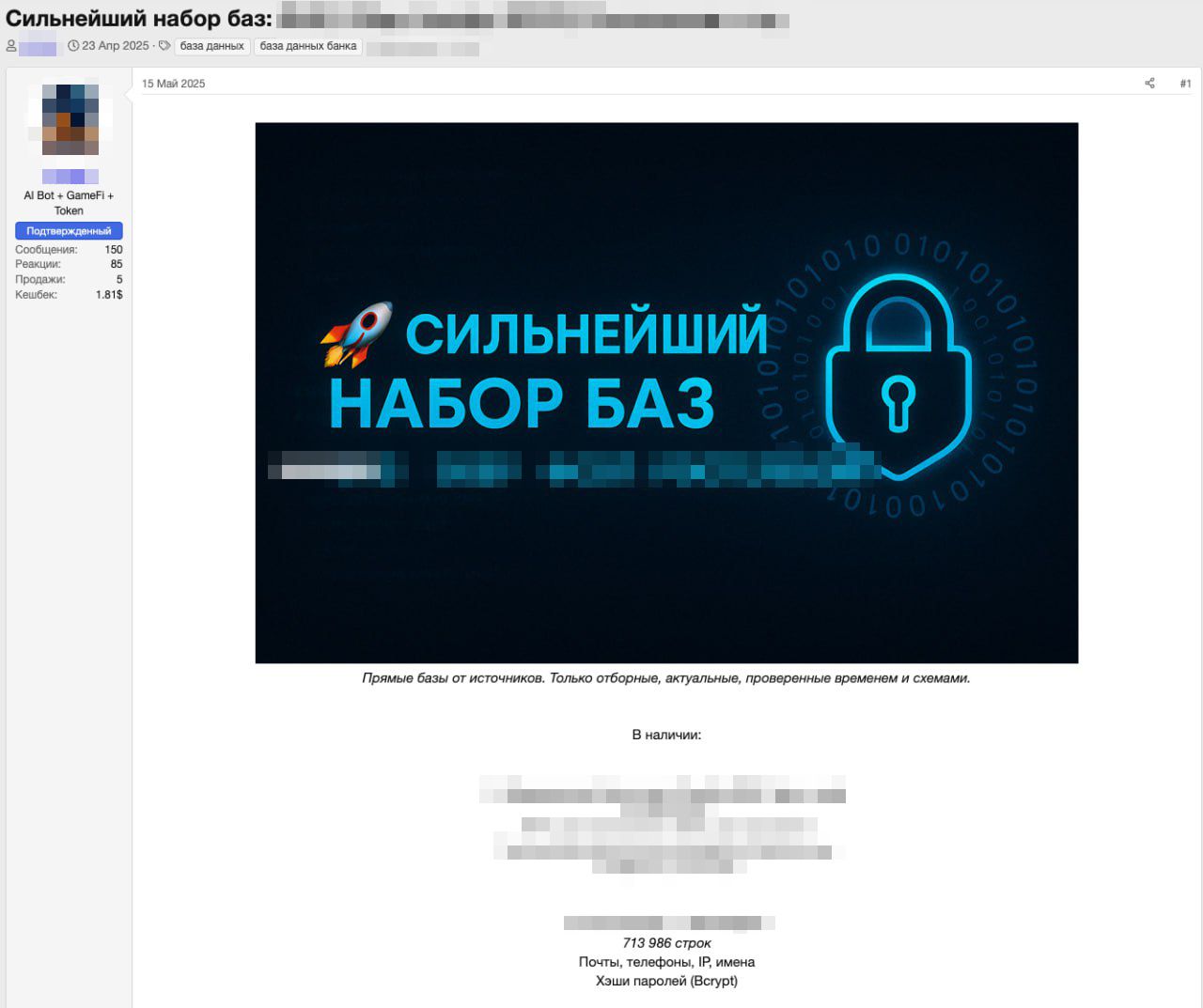

Каждое четвертое (27%) объявление связано именно с продажей украденных данных: баз данных клиентов, сканов документов, корпоративных учетных записей, коммерческой переписки, чертежей и технологической документации. В 81% таких объявлений стоимость данных не превышает 1 тыс. долларов. Чем ценнее и уникальнее информация, тем выше ее цена. Так, средняя стоимость простой базы с Ф. И. О., адресами электронной почты и телефонами составляет около 120 долларов. Более полные наборы с паспортными данными и ИНН оцениваются в среднем в 500–600 долларов, а при наличии фотографий или сканов паспортов цена может достигать нескольких тысяч долларов. Доступ к корпоративным системам или уникальные коммерческие сведения оцениваются значительно выше — в десятки и даже сотни тысяч долларов.

Тем не менее не все похищенные массивы информации попадают в продажу. В 55% случаев данные выкладываются в открытый доступ. Причины у этого разные:

Важно, что бесплатное распространение может наносить не меньший урон, чем продажа: попавшие в открытый доступ базы моментально начинают копироваться и распространяться по множеству площадок, и контролировать их дальнейшее использование уже невозможно.

Половина (50%) объявлений о продаже или бесплатной раздаче данных связана с относительно небольшими объемами — до 100 тыс. записей. Однако на теневых площадках встречаются и крупные утечки: 12% объявлений содержало базы объемом свыше 5 млн записей. В 6% случаев предлагались архивы размером более 100 ГБ. Наличие столь крупных архивов говорит о высоком уровне подготовки злоумышленников, способных не только проникнуть в защищенные системы, но и извлечь, структурировать и подготовить к продаже или публикации огромные объемы информации. Кроме того, крупные утечки могут использоваться не только для прямой монетизации, но и как инструмент давления, шантажа или информационно-психологического воздействия. Масштаб подобных инцидентов значительно повышает риски для всех вовлеченных сторон: от клиентов и партнеров пострадавшей организации до целых отраслей.

Помимо утечек данных, одним из наиболее серьезных последствий кибератак для российских компаний стало нарушение их основной деятельности. Оно отмечалось в 40% успешных кибератак на российские организации. Нарушение основной деятельности может выражаться в остановке производственных линий, недоступности веб-сайтов и критически важных сервисов, срыве логистических и финансовых операций. Для государственных структур такие инциденты оборачиваются перебоями в оказании социальных услуг, а для бизнеса — убытками, снижением конкурентоспособности и даже риском полной остановки деятельности.

Рост цифровизации сделал государственные и коммерческие IT-системы гораздо более взаимосвязанными. Экономика и управление теперь напрямую зависят от онлайн-сервисов, тогда как раньше цифровые решения выполняли лишь вспомогательную роль и их сбой редко влиял на ключевые процессы. Сегодня же государственные услуги, банковские транзакции, логистика, энергетика и медицина во многом опираются на цифровую инфраструктуру.

В таких условиях любая атака или технический сбой способен запустить каскадную реакцию. Так, нарушение работы энергосистемы может привести к отключениям, затрагивающим промышленность, транспорт и сферу ЖКХ. Утечки баз данных несут не только финансовые потери, но и разрушают доверие к государственным и коммерческим цифровым сервисам, подрывая саму идею цифровой трансформации.

Иными словами, последствия кибератак сегодня стали гораздо более глубокими, поскольку цифровые технологии перестали быть «надстройкой» и превратились в основу повседневной жизни и государственного управления. Теперь удар по IT-инфраструктуре способен сказаться не только на отдельных компаниях или ведомствах, но и на социальной стабильности, экономике и уровне доверия в обществе.

Темпы цифровизации и геополитическая обстановка — ключевые факторы, которые окажут влияние на российский ландшафт киберугроз в 2026 году. Чем быстрее в России происходит цифровая трансформация, тем больше цифровых систем и сервисов внедряется в бизнес-процессы и тем шире становится поверхность атак. При этом защита далеко не всегда развивается с той же скоростью, что и технологии, особенно в условиях дефицита квалифицированных кадров и зрелых решений. Внедрение новых технологий (ИИ, интернета вещей, цифровых двойников, автоматизации производства и управления) будут создавать новые классы уязвимостей, которые часто не замечаются на ранних этапах внедрения.

Дополнительным фактором риска становится курс на импортозамещение. Если в организации переход на отечественное ПО и оборудование происходит в сжатые сроки, без должного внимания к анализу защищенности, создается благоприятная среда для злоумышленников — незрелые системы легче атаковать, особенно в условиях уязвимостей нулевого дня или утечек исходного кода.

Параллельно с технологическими рисками на ландшафт киберугроз в 2026 году будет напрямую влиять геополитическая обстановка. При снижении напряженности активность хактивистов будет уменьшаться, а вектор сместится в сторону традиционной киберпреступности: вымогательства, кражи данных, атак на бизнес с целью прямой финансовой выгоды. Кроме того, в таких условиях возрастает вероятность международного сотрудничества в сфере кибербезопасности: обмена информацией об угрозах, совместного расследования инцидентов и разработки единых стандартов защиты.

В случае обострения геополитической ситуации хактивизм получит новый импульс к развитию, возрастет риск целенаправленных атак на критическую инфраструктуру, киберпреступники продолжат совершенствовать техники атак. Они чаще будут сопровождаться деструктивными действиями, направленными на дестабилизацию экономики.

Социальная инженерия и вредоносное ПО останутся превалирующими методами кибератак, однако будут эволюционировать. Из года в год мы наблюдаем, что основными методами атак на российские организации остаются социальная инженерия и использование вредоносного ПО. В 2026 году эти методы по-прежнему будут доминировать, однако их характер и уровень сложности может заметно измениться.

Уже сегодня мы фиксируем сложные многоступенчатые фишинговые кампании, нацеленные на усыпление бдительности жертв. Но в 2026 году социальная инженерия может стать еще более сложной: злоумышленники все чаще будут использовать искусственный интеллект для создания персонализированных фишинговых сообщений, генерации правдоподобных голосовых звонков и видеодипфейков, имитирующих реальных сотрудников или руководителей. Это повысит эффективность психологического давления на потенциальных жертв и усложнит выявление атак.

Что касается вредоносного ПО, то основное внимание будет уделяться многофункциональным троянам, которые способны сочетать шпионские и деструктивные функции. При этом акцент сместится на «тихие» атаки, в которых присутствие атакующих длительное время остается скрытым, пока они ведут систематический сбор данных и подготовку к целенаправленным ударам. Чтобы оставаться незамеченными, для разведки в инфраструктуре злоумышленники продолжат использовать легитимные средства, команды ОС, системные утилиты и инструменты из категории living off the land.

Ключевые последствия кибератак в 2026 году: компрометация данных и сбои в бизнесе. Наиболее частыми последствиями кибератак на российские организации остаются утечка конфиденциальной информации и нарушение основной деятельности компаний. Однако в 2026 году эти последствия все чаще будут носить комбинированный характер: злоумышленники не только шифруют данные, нарушая бизнес-процессы, но и похищают их для вымогательства или шантажа.

На фоне активного курса на импортозамещение и возросшего внимания к решениям российских разработчиков утечки могут стать особенно чувствительными. В открытом доступе может оказаться исходный код отечественного ПО, а также персональные данные пользователей, включая данные особо охраняемых категорий граждан.

По мере цифровизации в зону риска попадут системы промышленной автоматизации, IoT-устройства и интеллектуальные датчики. Их вывод из строя может привести к остановке производственных процессов и срыву операций на объектах критической инфраструктуры. Кроме того, ожидается рост атак на цепочки поставок: через подрядчиков и IТ-провайдеров злоумышленники будут проникать в крупные бизнес-системы, что будет приводить к наиболее масштабным последствиям.

Дополнительным фактором риска выступают юридические и регуляторные последствия. В условиях усиления государственного контроля за обращением с персональными данными и соблюдением требований в области ИБ, организациям, ставшим жертвами утечек, грозят существенные штрафы, а в отдельных случаях — уголовная ответственность должностных лиц.

Кибератаки на российские организации совершаются разными категориями злоумышленников, и у каждой из них есть свои цели, ресурсы и методы.

Наиболее многочисленную категорию составляют киберпреступные группировки, главная цель которых — получение финансовой выгоды. Они распространяют программы-вымогатели, похищают персональные данные для дальнейшей продажи или использования в мошеннических схемах. Как правило, такие группировки действуют сразу в нескольких странах и совершают атаки без привязки к определенной отрасли.

Другую значимую категорию представляют государственно поддерживаемые кибершпионские структуры. Их интересует не столько прибыль, сколько доступ к информации и стратегическое влияние. Эти группы ведут кибершпионаж против государственных учреждений, военных организаций и стратегически важных отраслей — энергетики, оборонной промышленности, телекоммуникаций. Их цель — сбор разведданных, получение доступа к конфиденциальной информации и воздействие на политическую стабильность.

Отдельное место занимают хактивисты — идеологически и политически мотивированные злоумышленники. Уровень их технической подготовки варьируется, однако их действия часто оказываются заметными и ощутимыми. Обычно они шифруют либо уничтожают данные скомпрометированной организации, взламывают сайты для публикации лозунгов или компрометирующих материалов, проводят DDoS-атаки. Интенсивность таких атак нарастает на фоне политических или социальных конфликтов.

Наконец, существуют и одиночки-киберпреступники, действующие вне какой-либо организованной структуры. Их мотивы разнообразны: от желания проверить собственные навыки и получить признание в сообществе до стремления к быстрой финансовой выгоде. C 2022 года Россия, по мнению ряда западных стран, превратилась в своеобразную площадку для легальной отработки инструментов и техник кибератак, что усилило активность таких злоумышленников. В данном разделе их деятельность подробно рассматриваться не будет: основное внимание сосредоточено на трех ключевых категориях атакующих — финансово мотивированных группировках, кибершпионских структурах и хактивистах.

Финансово мотивированные кибергруппировки представляют серьезную угрозу кибербезопасности российских организаций. Их главная цель — получение прямой экономической выгоды, будь то за счет атак на государственные структуры или на частный бизнес. По нашим данным, во второй половине 2024-го и первых трех кварталах 2025 года 28% финансово мотивированных кибератак, жертвами которых становились организации в России, совершались без привязки к отрасли.

Среди жертв, чаще всего подвергавшихся атакам финансово мотивированных группировок, лидируют промышленные предприятия (16%), организации из сферы торговли (10%) и финансовые организации (9%). Наиболее распространенный сценарий атак на промышленность — применение программ-вымогателей. Для предприятий промышленного сектора простои особенно критичны: остановка производственных линий влечет за собой многомиллионные убытки, что повышает вероятность того, что компания согласится выплатить выкуп ради восстановления работы инфраструктуры.

Популярность атак на организации торговой сферы объясняется тем, что ритейлеры обрабатывают большие объемы клиентских данных: данные банковских карт, контактные сведения, историю покупок, дисконтные программы. Такая информация востребована на теневых рынках и может использоваться как для кражи средств, так и для организации новых атак.

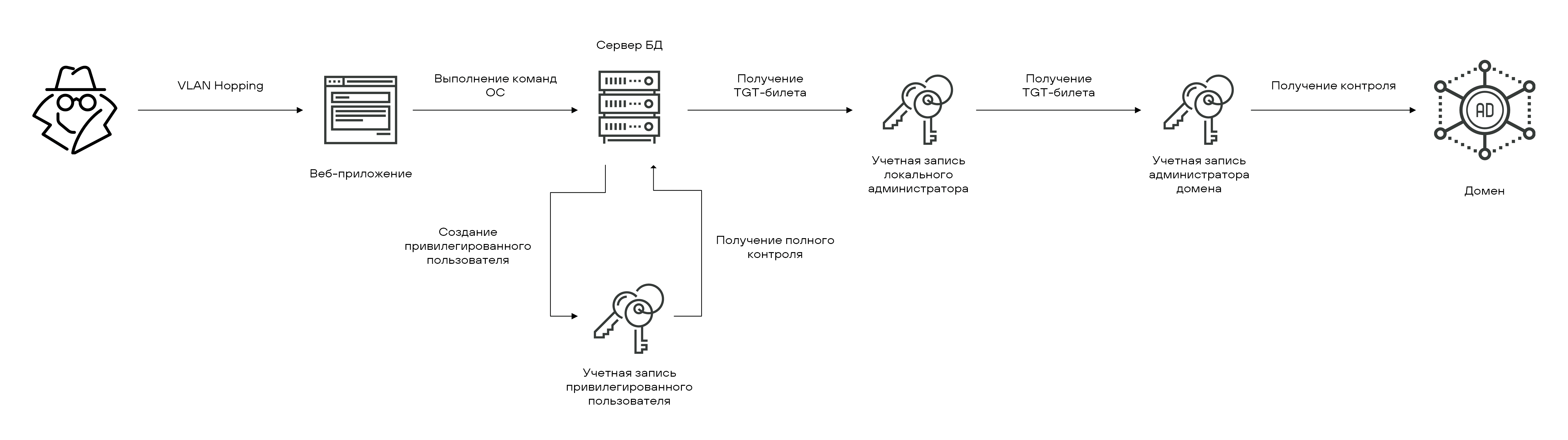

Иногда финансовая мотивация сочетается с элементами кибершпионажа или давления. Например, злоумышленники могут требовать деньги за прекращение публикации конфиденциальных данных, которые подрывают репутацию предприятия, или за полное прекращение атаки. Показателен инцидент июня 2025 года: по данным СМИ, финансово мотивированные киберпреступники скомпрометировали онлайн-магазин, проникнув в инфраструктуру компании через систему 1С, где отсутствовала двухфакторная аутентификация. Злоумышленники зашифровали и частично удалили данные, включая около 30% резервных копий, после чего потребовали 20 млн рублей за ключи расшифрования и неразглашение похищенной информации.

Во втором полугодии 2024-го и первых трех кварталах 2025 года на российские организации совершали кибератаки не менее 28 финансово мотивированных группировок. На их долю пришлось 33% всех кибератак, направленных против России в указанный период.

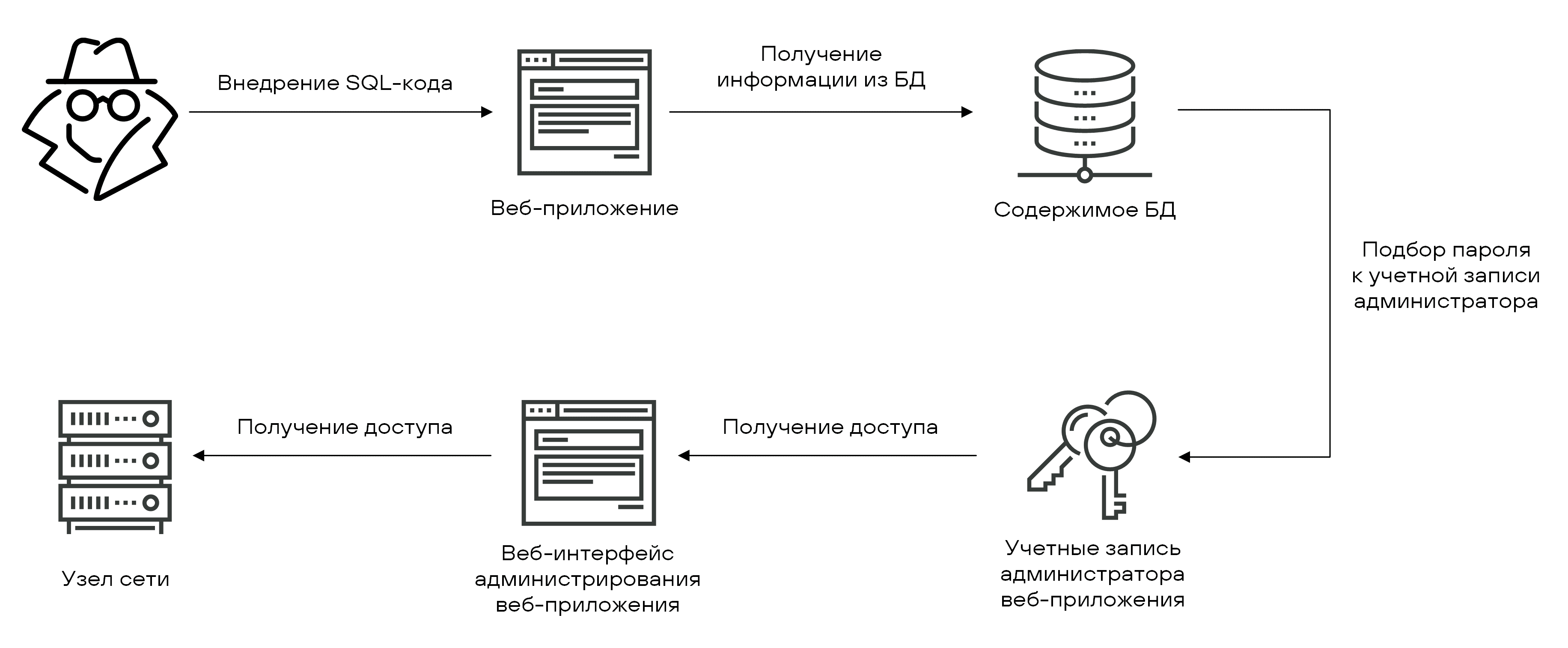

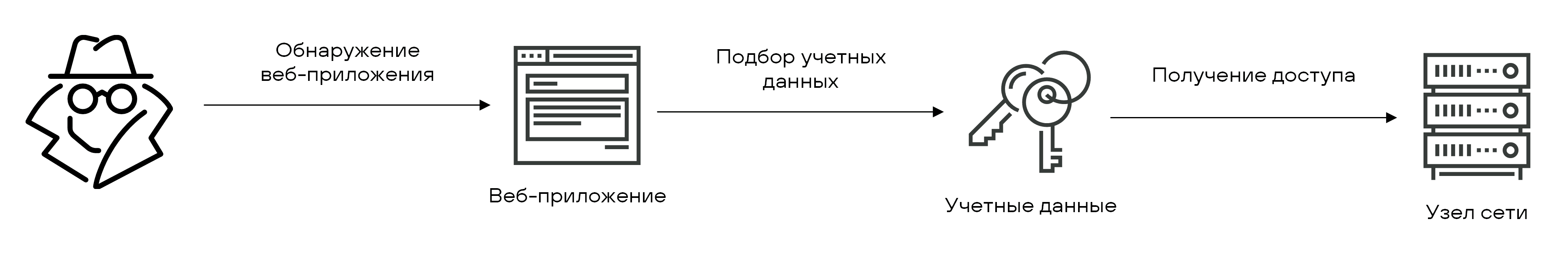

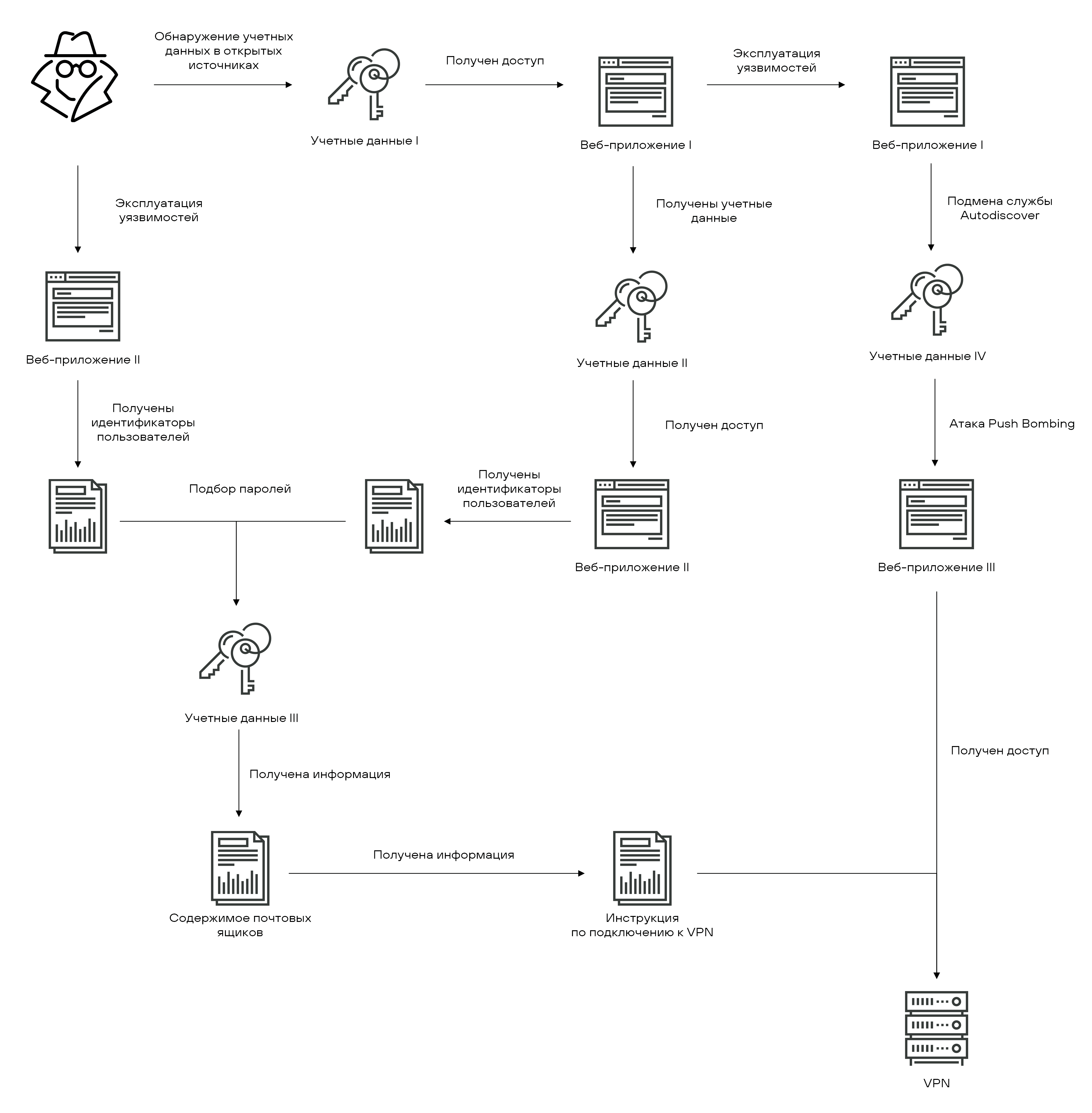

В 83% финансово мотивированных кибератак использовались методы социальной инженерии. Прежде всего речь идет о фишинговых письмах с вредоносными вложениями. Их рассылали не менее 15 группировок. Помимо социальной инженерии, на этапе начального проникновения в инфраструктуру организаций киберпреступники эксплуатировали уязвимости в публичных приложениях (не менее 8 группировок) и использовали в качестве точки входа незащищенные службы удаленного доступа (не менее 5 группировок). О деятельности наиболее активных группировок расскажем подробнее.

В 35% финансово мотивированных атак использовались шифровальщики. Они есть в арсенале не менее 14 группировок с финансовой мотивацией. Прежде всего речь идет о шифровальщиках LockBit Black (3.0), Babuk и Conti. В рассматриваемый период эти шифровальщики использовались, в частности, такими группировками, как Shadow, Masque, DarkGaboon, Werewolves, Bearlyfy.

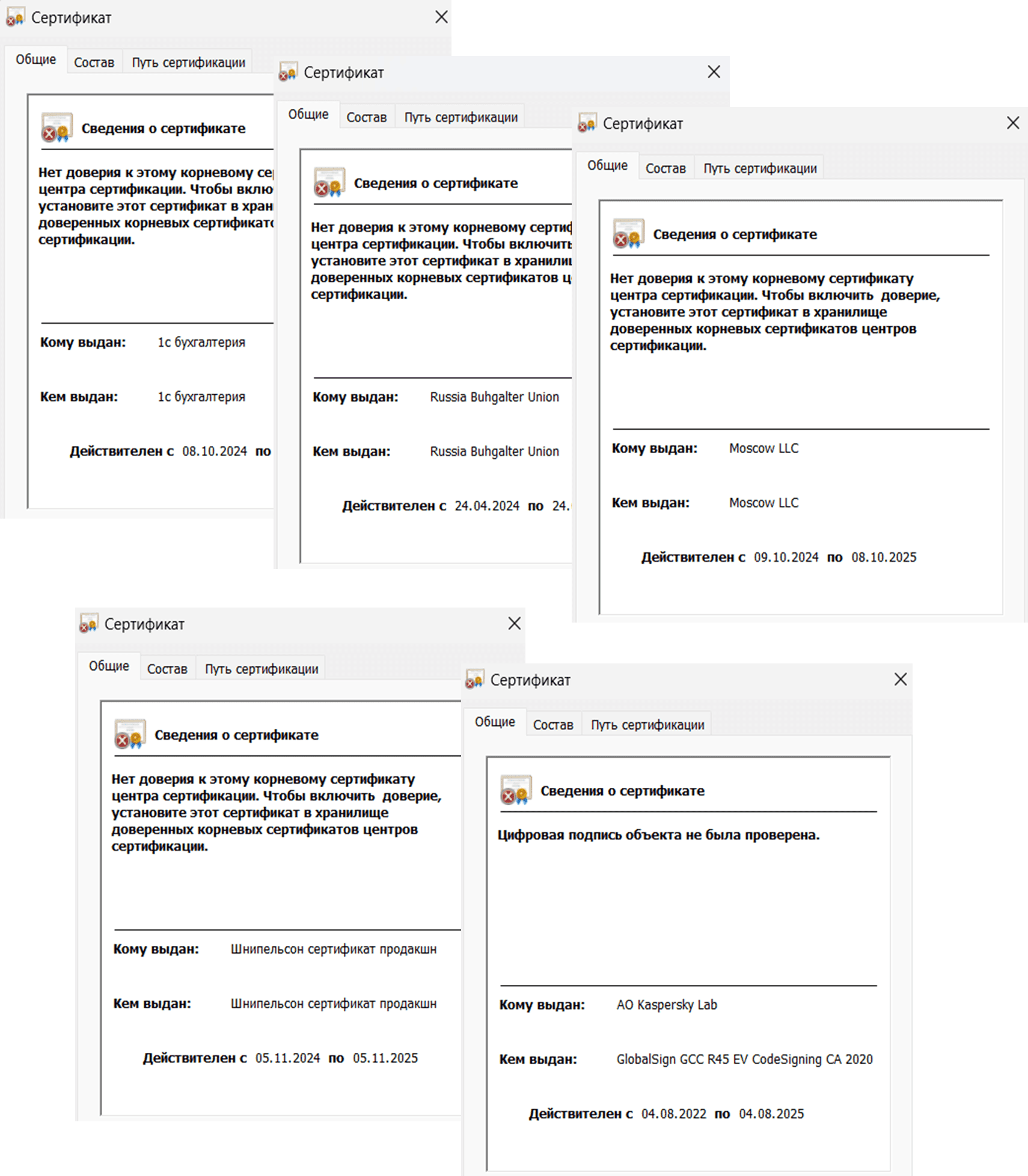

DarkGaboon

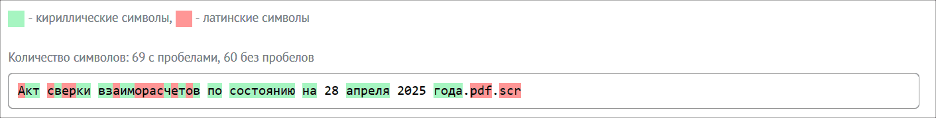

В январе 2025 года специалисты PT ESC сообщили об атаках ранее неизвестной группировки DarkGaboon, которая в течение полутора лет атаковала российские компании и оставалась незамеченной. В качестве основного вектора проникновения злоумышленники используют фишинговые письма с вложенным архивом. Внутри архива содержится вредоносное ПО, подписанное поддельным сертификатом X.509, а также документ-приманка, загруженный с легитимных российских ресурсов финансовой тематики. Для повышения правдоподобия в названиях исполняемых файлов и вложений, а также в темах писем применяются омоглифы1. Арсенал DarkGaboon включает трояны, такие как Revenge RAT и XWorm, а также шифровальщик LockBit Black (3.0).

1 Омоглифы — графически одинаковые или схожие символы, которые имеют разное значение. Например, кириллическая буква «а» и латинская буква «a».

Источник: PT ESC

Источник: PT ESC

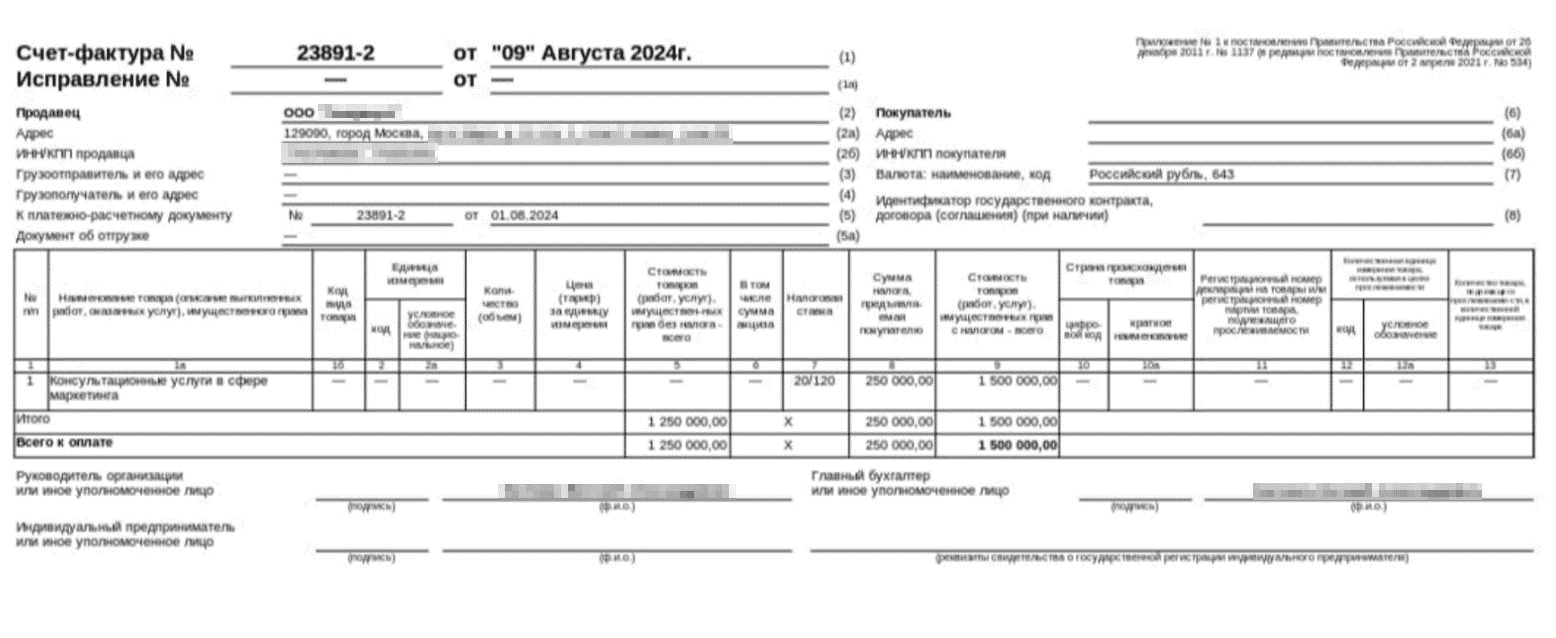

OldGremlin

Группировка была активна в период с 2020 по 2022 год, после чего в ее деятельности наступил продолжительный перерыв. Однако во второй половине 2024 года OldGremlin возобновили атаки. В августе 2024 года специалисты PT ESC зафиксировали фишинговые рассылки, нацеленные на российские промышленные предприятия, банки, медицинские организации и разработчиков программного обеспечения. Рассылки приводили к заражению вредоносным ПО для удаленного управления XWorm. В качестве приманки использовались поддельные счет-фактуры.

Источник: PT ESC

Конечной целью атак группы является получение выкупа за расшифрование данных. Так, в ходе одной из атак в начале 2025 года злоумышленники затребовали выплату в размере 500 млн рублей. Специалисты PT ESC отмечают, что для отключения средств защиты информации злоумышленники используют технику Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD) — эксплуатируют уязвимость PT-2023-6892 (CVE-2023-20598) в драйвере AMD для загрузки своего неподписанного драйвера.

DCHelp

Об активности группировки DCHelp впервые стало известно в 2023 году. Ее целями становятся российские компании из различных отраслей. Для шифрования данных злоумышленники применяют легитимное программное обеспечение DiskCryptor. Первоначальный доступ к инфраструктуре жертв они получают разными способами: путем брутфорса, эксплуатации уязвимостей в публично доступных сервисах, а также с использованием учетных данных, утекших в сеть или приобретенных у брокеров первоначального доступа.

DarkWatchman

Впервые группировка была замечена в ноябре 2021 года и на протяжении всего рассматриваемого периода продолжала проявлять активность. В ее арсенале находятся одноименный DarkWatchman RAT и Buhtrap RAT. Для их распространения злоумышленники используют фишинговые рассылки, а также вредоносные сайты, продвигаемые через рекламные кампании или технику SEO Poisoning. В одном из недавних инцидентов группа задействовала домен компании, ликвидированной еще в 2016 году, повторно активировав его для проведения рассылок.

Источник: PT ESC

Bloody Wolf

Деятельность группировки Bloody Wolf впервые зафиксирована в конце 2023 года в ходе серии атак на организации в Казахстане. Позднее злоумышленники расширили географию своих целей, включив в нее российские организации. Недавно специалисты PT ESC выявили новую волну атак, начавшуюся в мае 2025 года и направленную против организаций в Кыргызстане. Как и в кампании конца 2024 года против казахстанских организаций, вместо вредоносного ПО STRRAT атакующие использовали легитимное средство удаленного администрирования NetSupport.

Proxy Trickster

С 2024 года группировка Proxy Trickster ведет активную деятельность, в ходе которой были скомпрометированы сотни систем в 58 странах, включая Россию. Основные цели злоумышленников — заражение жертв вредоносным ПО для скрытого майнинга криптовалют и организация проксирования трафика в целях его монетизации (proxyjacking). Для проникновения в инфраструктуру они эксплуатируют уязвимости в публично доступных сервисах. В частности, специалисты компании Cado Security Labs обнаружили атаки, направленные на некорректно сконфигурированные экземпляры Selenium Grid — компонента фреймворка Selenium, который используется для автоматизированного тестирования веб-приложений.

Слияние мотиваций в кибератаках. В последнее время политические и идеологические мотивы хактивистов все чаще переплетаются с финансовыми интересами. После 2022 года некоторые группы вымогателей начали публично заявлять, что атакуют российские компании по политическим соображениям. Однако с каждым годом становится все больше хактивистов, которые не просто шифруют информацию, но и оставляют записки с требованиями заплатить выкуп.

Характерным примером стала атака группировки Black Owl на одну из производственных организаций. Используя фишинговое письмо, злоумышленники внедрили шифровальщик и скомпрометировали инфраструктуру. В результате были парализованы ключевые бизнес-процессы: остановились отгрузки, прекратился прием заказов, а из личных кабинетов клиентов исчезли данные. За восстановление группировка потребовала 50 тыс. долларов. Однако несмотря на то, что компания, по утверждению самих злоумышленников, согласилась выплатить выкуп, ключи расшифрования так и не были предоставлены.

В ряде случаев хактивисты получают финансовую, техническую или информационную поддержку от структур, разделяющих их позицию. При этом доход от атак становится для них дополнительным стимулом. В результате киберпреступные группы со смешанными мотивами отличаются большей устойчивостью и мотивацией, продолжая свою деятельность даже при снижении прибыльности кибератак, поскольку в этом случае для них остается вторая, не менее важная цель — политическая или идеологическая.

Готовность организаций платить выкупы вымогателям. При успешной атаке со стороны финансово мотивированных злоумышленников российские организации оказываются перед выбором: либо длительные простои из-за зашифрованных данных и потеря клиентов, либо относительно быстрое восстановление работы за счет выплаты выкупа.

Репутационные риски и возможные санкции со стороны регуляторов (например, штрафы за утечку персональных данных) могут подталкивать организацию к закрытому урегулированию инцидента. Кажется, что выплата выкупа позволяет сократить время простоя и скрыть масштабы проблемы от партнеров и клиентов.

Именно готовность жертв идти на уступки становится одним из ключевых факторов, стимулирующих рост финансово мотивированных атак с применением шифровальщиков. Логика проста: если модель вымогательства приносит доход, она будет воспроизводиться и масштабироваться. Наглядный пример — динамика развития новой группировки Bearlyfy, впервые обнаруженной специалистами компании F6 в начале 2025 года. В первых зафиксированных кампаниях размер выкупа составлял всего несколько тысяч долларов, тогда как в последней атаке злоумышленники просили уже 80 тыс. евро. Как отмечают эксперты, из-за относительно невысоких сумм требований в среднем каждая пятая жертва группировки соглашается приобрести у злоумышленников ключи расшифрования.

Низкая международная кооперация по киберпреступлениям. В нормальных условиях правоохранительные органы разных стран активно обмениваются информацией: передают данные о группировках, помогают в расследованиях, выдают подозреваемых и координируют операции. Однако санкции и геополитическая напряженность ограничили или вовсе оборвали эти каналы — ряд стран перестали сотрудничать с Россией в правовой сфере.

Если киберпреступную деятельность сложно пресечь на международном уровне, преступники чаще выбирают цели с прямой денежной выгодой: кража денежных средств со счетов, вымогательство с использованием шифровальщиков, мошенничество с платежами и криптовалютой. К тому же сокращение доступа к международным каналам обмена киберразведданными и взаимодействия с иностранными вендорами ИБ и DFIR-подрядчиками увеличивает время обнаружения злоумышленников и реагирования на кибератаку, а значит — растет и финансовая результативность злоумышленников.

Кибершпионские группировки представляют еще одну серьезную угрозу для кибербезопасности российских организаций. В отличие от финансово мотивированных злоумышленников, их деятельность направлена не на получение быстрой прибыли, а на долгосрочное извлечение информации, имеющей стратегическую ценность. Это могут быть государственные документы, технологические разработки, коммерческая информация, а также сведения о партнерах и клиентах.

Во второй половине 2024-го и первых трех кварталах 2025 года чаще всего кибершпионы атаковали промышленные предприятия (21%), государственные учреждения (16%) и организации оборонного комплекса (13%). Эти отрасли становятся приоритетными целями в силу высокой концентрации чувствительных данных — от массивов персональных данных и служебных сведений до результатов научно-технических разработок и конструкторской документации. Контроль над такими ресурсами дает возможности для стратегической разведки и длительного мониторинга внутренних процессов инфраструктуры.

При этом доступ к системам таких организаций может использоваться не только для скрытой эксфильтрации данных, но и для создания плацдарма под будущие операции. Речь может идти о внедрении в сегменты АСУ ТП, закладке вредоносных модулей в цепочки поставок ПО и оборудования, а также о подготовке сценариев, способных вызвать нарушения в критически важных технологических процессах. Таким образом, атакующие формируют не просто разовый канал утечки информации, а устойчивый механизм влияния на организацию или даже целую отрасль.

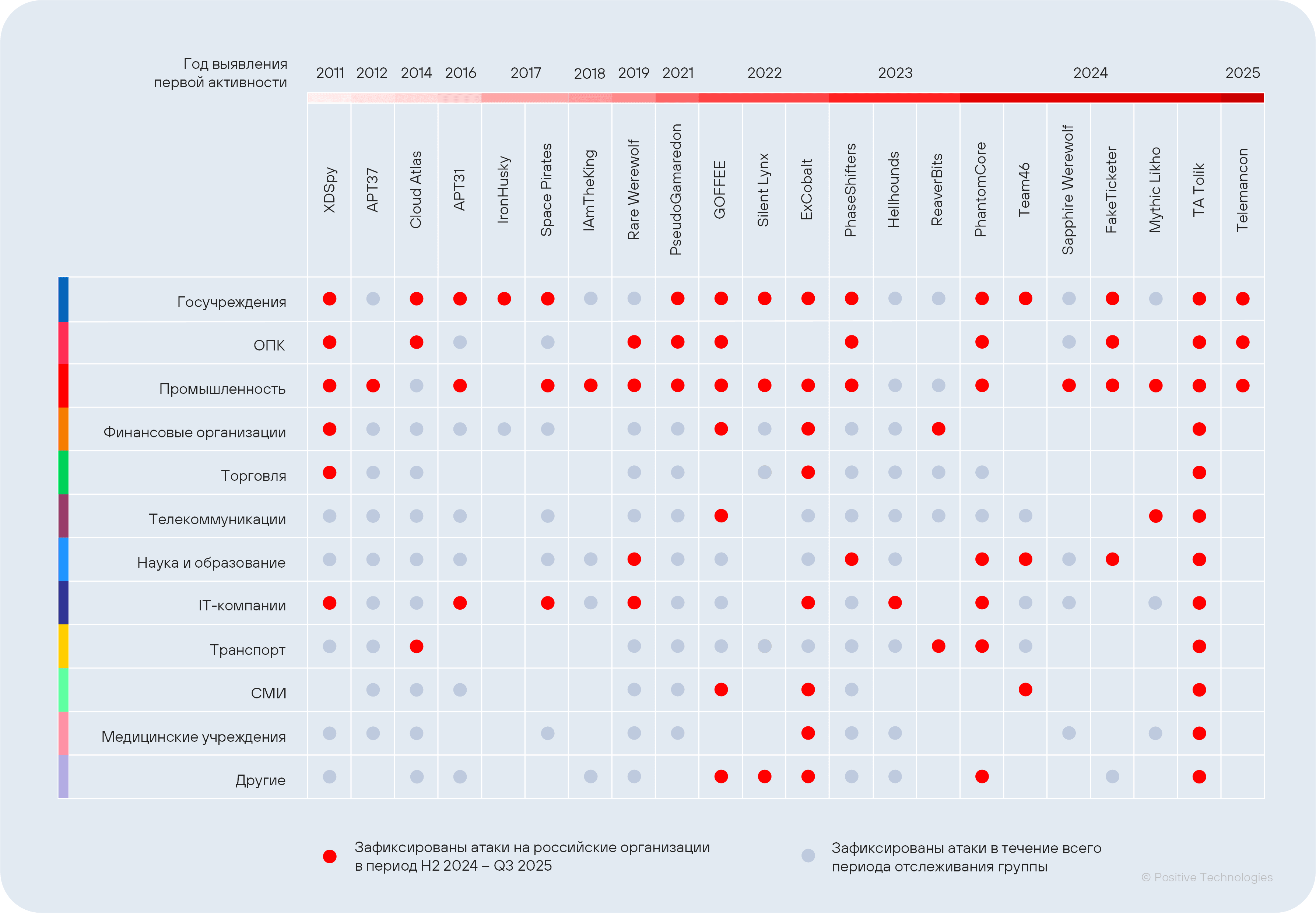

Во второй половине 2024-го и в первых трех кварталах 2025 года зафиксированы кибератаки на организации в России со стороны не менее 22 кибершпионских группировок. На долю успешных атак со стороны кибершпионов в этот период пришлось 22% всех успешных кибератак в России.

Особую угрозу представляет то, что такие группировки нередко действуют при поддержке или в интересах иностранных государств. Это делает их атаки более организованными и трудными для обнаружения. Отдельно стоит отметить, что подобные атаки отличаются высокой степенью подготовки. В 82% случаев кибершпионские кампании сопровождались целевой социальной инженерией и кампаниями фишинга, зачастую направленными против конкретных сотрудников с доступом к нужным данным.

В 86% атак применялось вредоносное ПО, включая инструменты собственной разработки. В каждой пятой атаке (18%) злоумышленники эксплуатировали уязвимости, в том числе нулевого дня.

Получив доступ к инфраструктуре, кибершпионы стремятся закрепиться в системе: создают скрытые каналы связи, настраивают сетевые туннели и внедряют инструменты для удаленного управления. Вредоносное ПО для удаленного управления использовалось в 61% успешных атак.

В числе наиболее активных кибершпионских группировок можно выделить ExCobalt, Rare Werewolf, GOFFEE, PhaseShifters, PseudoGamaredon, Cloud Atlas, PhantomCore. Помимо этого выявлена активность новых групп, например Telemancon, TA Tolik, Mythic Likho, FakeTicketer, Team46. Список кибершпионских группировок, атаковавших Россию во второй половине 2024-го и в 2025 году, представлен на рисунке 23. О деятельности некоторых из них будет рассказано более подробно.

ExCobalt

На раннем этапе своей киберпреступной деятельности, начавшейся еще в 2016 году, группировка была известна под названием Cobalt. Однако по мере ее трансформации из финансово мотивированной в шпионскую исследователи дали ей новое имя — ExCobalt. Сегодня эта группа входит в число наиболее активных на территории России. Во втором полугодии 2024-го и в первой половине 2025 года команда Incident Response PT ESC расследовала более десяти инцидентов, связанных с ее атаками.

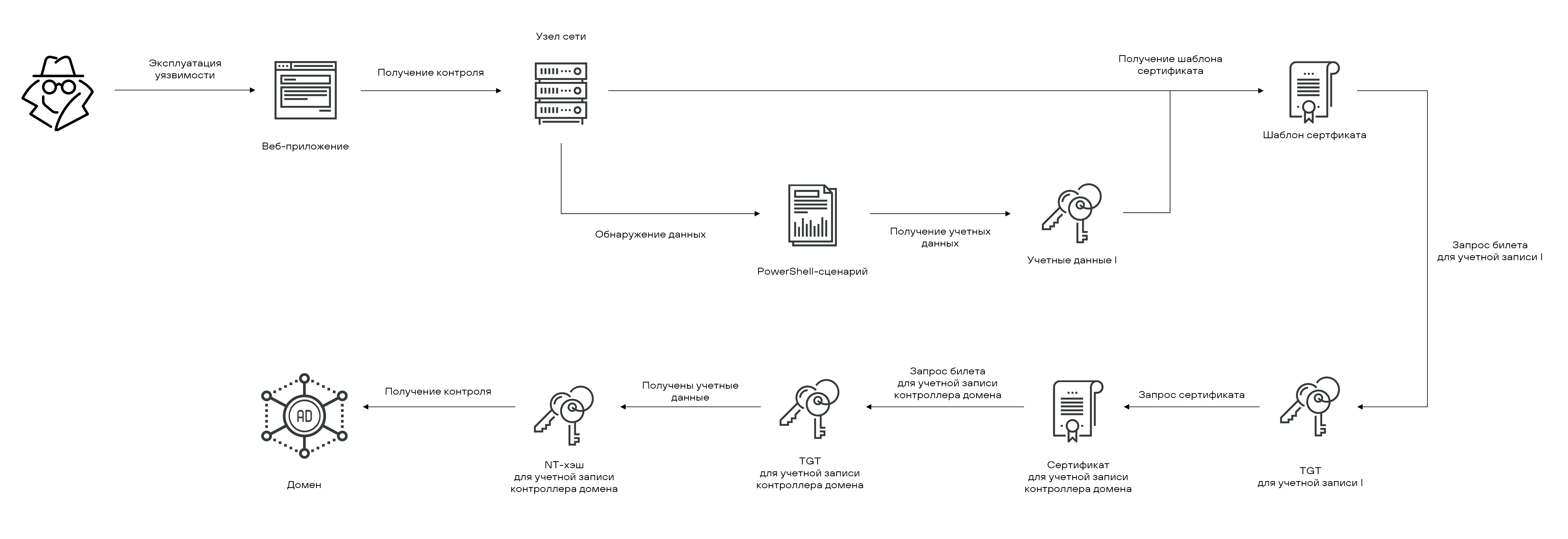

За все годы своей активности злоумышленники никогда не стояли на месте: они постоянно модифицируют и усложняют свой арсенал, совершенствуют тактики и техники. Так, специалисты PT ESC отмечают, что вместо привычных методов первоначального доступа — фишинга или эксплуатации уязвимостей в публичных приложениях — преступники все чаще используют украденные учетные данные подрядчиков. Кроме того, зафиксировано применение нового многофункционального вредоносного ПО Puma, которое сочетает возможности дроппера, бэкдора, загрузчика и руткита уровня ядра для Linux, а также обладает функцией стилера.

Rare Werewolf

Группировка Rare Werewolf в течение последнего года проводила атаки на организации различных отраслей в России, Белоруссии и Казахстане. Для первоначального доступа злоумышленники используют фишинговые рассылки, содержащие архивы с паролем, который указывается в тексте письма. Такой подход помогает обходить почтовые фильтры. С начала 2025 года команда киберразведки PT ESC фиксирует появление новых серверов управления, задействованных группировкой, а также использование дополнительных инструментов в атаках. Во втором квартале Rare Werewolf пыталась выдать себя за российский военный концерн, распространяя вредоносное ПО через домены, максимально похожие на домен реальной организации, от имени которой велась рассылка.

Источник: PT ESC

Изначально эксперты относили Rare Werewolf к финансово мотивированным группировкам. Однако детальный анализ ее инфраструктуры и активности показал, что основным приоритетом является кража конфиденциальной информации, а использование майнера XMRig в отдельных инцидентах носит второстепенный характер и служит лишь дополнительным инструментом.

GOFFEE

Группировка известна с 2022 года. Для получения первоначального доступа она традиционно использует фишинг. В атаках, описанных в 2024 году, в качестве вложений злоумышленники рассылали документы с вредоносными макросами. В ряде случаев для организации фишинговых кампаний они злоупотребляли фреймворком с открытым исходным кодом Gophish, изначально предназначенным для проведения фишинговых симуляций и обучения сотрудников кибербезопасности.

В более поздних кампаниях, обнаруженных специалистами PT ESC, киберпреступники распространяли RAR-архивы, эксплуатирующие уязвимости в WinRAR. В одном случае использовалась уязвимость PT-2025-26225 (CVE-2025-6218), о которой мы подробно рассказывали в дайджесте трендовых уязвимостей. В другом применялся эксплойт для уязвимости нулевого дня, пока не получившей идентификатор. По данным экспертов, эксплойт мог быть приобретен на одном из хакерских форумов за 80 тыс. долларов и впоследствии доработан для проведения кибератак. Факт покупки столь дорогостоящих эксплойтов указывает на то, что киберпреступники инвестируют в развитие собственной инфраструктуры. Это свидетельствует о высокой рентабельности их операций: прибыль от кибератак, вероятно, значительно превышает понесенные затраты.

Во втором полугодии 2024 года в ходе расследования инцидентов команда PT ESC IR выявила, что группировка GOFFEE продолжает применять привычные для себя инструменты — Owowa, PowerTaskel, TinyShell, Chisel и другие. Вместе с этим злоумышленники расширили свой арсенал, добавив средства для туннелирования трафика BindSycler и DQuic, новый Mythic-агент MiRat и руткит Sauropsida. Подробнее об этом можно узнать в статье «Гадание на Goffeeной гуще: актуальные инструменты и особенности группировки Goffee в атаках на Россию».

PhaseShifters

Группировка PhaseShifters атакует организации в России и Белоруссии как минимум с 2023 года и сохраняла активность на протяжении всего рассматриваемого периода. Как и ранее, для получения первоначального доступа злоумышленники преимущественно используют фишинговые письма с вредоносными вложениями, например зашифрованными архивами, пароль к которым указывается прямо в тексте письма.

Источник: PT ESC

В описанной в ноябре 2024 года специалистами PT ESC кампании атакующие использовали стеганографию для сокрытия вредоносного ПО в изображениях — таким образом они пытались обойти антивирусную защиту. В атаках, обнаруженных в январе 2025 года, использовался вредоносный документ с техникой Forced Authentication, позволявшей получать NTLM-хеши пользователей. Инструментарий группировки продолжает расширяться: к уже имеющемуся арсеналу добавились различные трояны, стилеры, а также крипторы по подписке2.

2 Сервис крипторов по подписке (crypter as a service, CaaS) — услуга, предоставляемая пользователям на платной основе, позволяющая зашифровывать, упаковывать или обфусцировать файлы (не обязательно вредоносные).

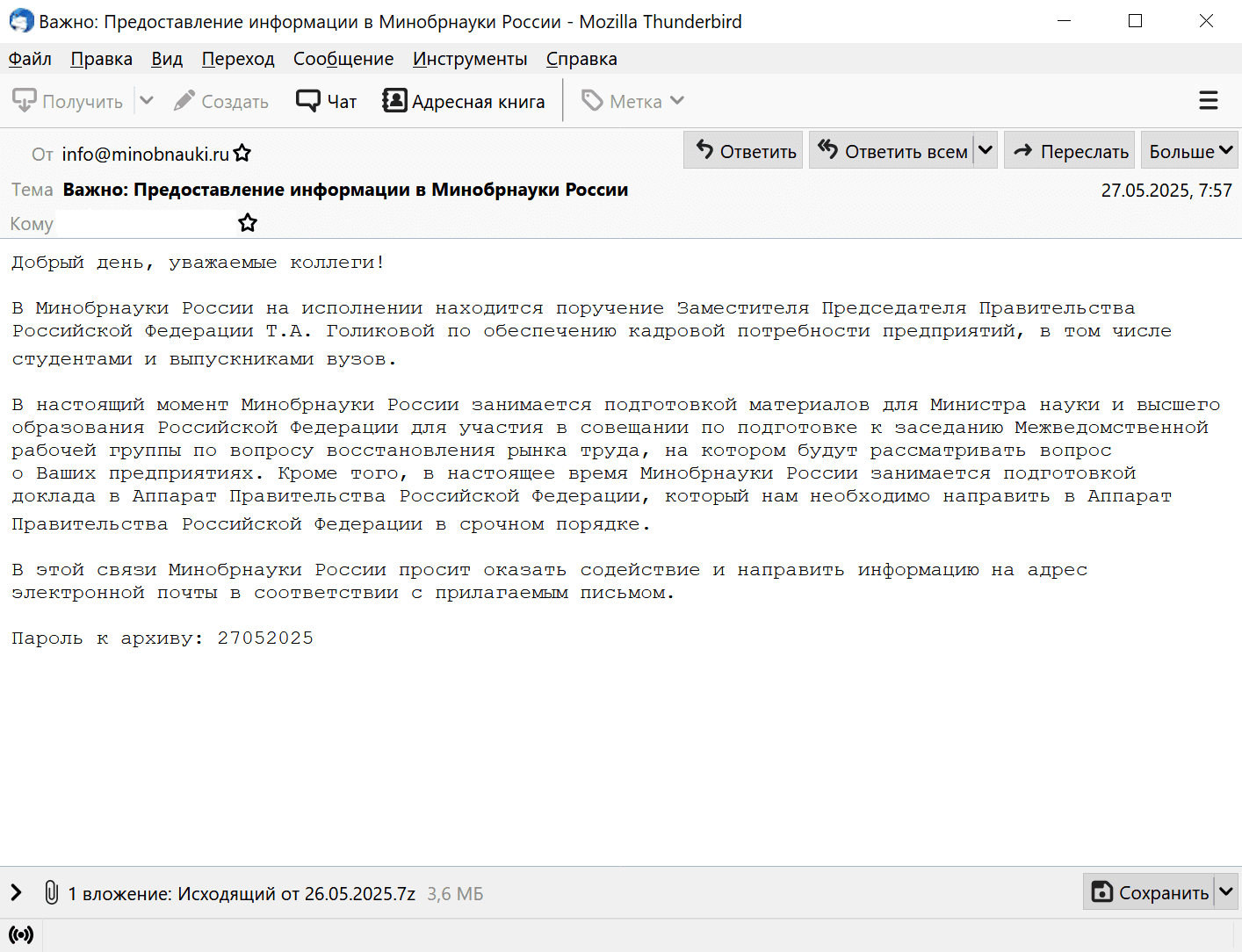

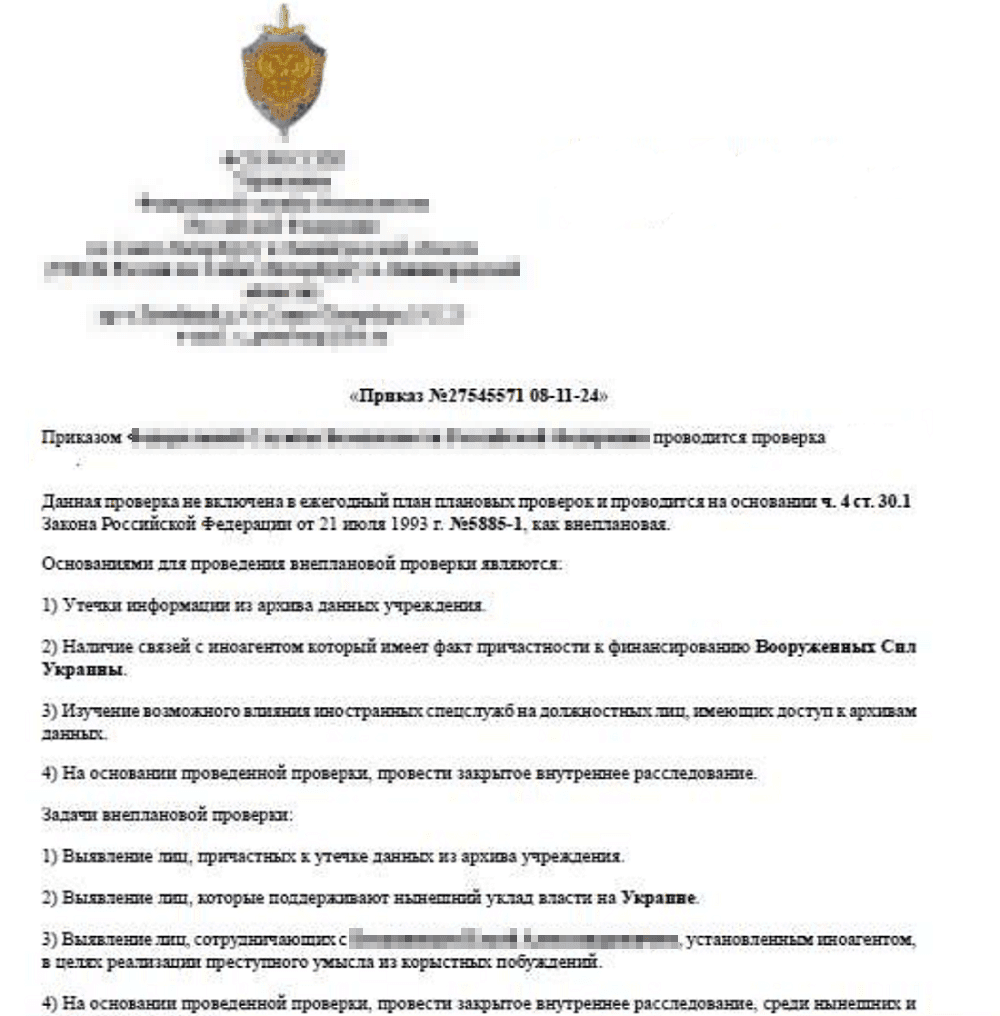

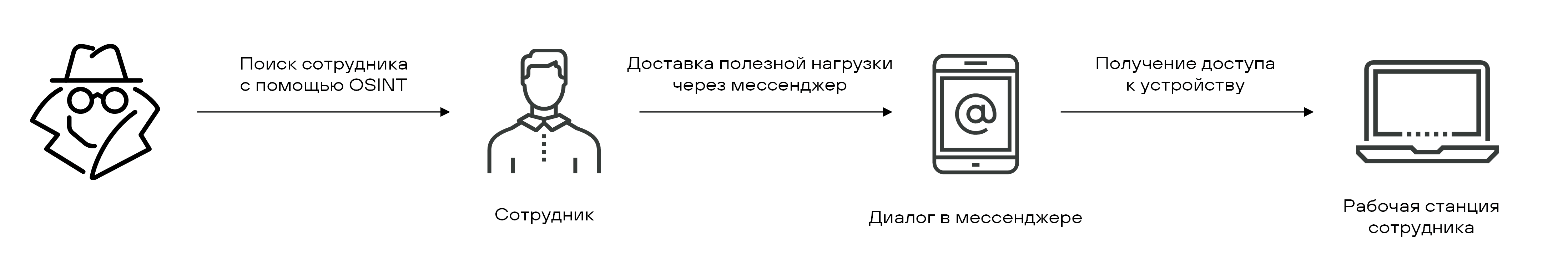

PseudoGamaredon

Злоумышленники из группы PseudoGamaredon действуют как минимум с 2021 года. Их основными целями являются российские государственные органы, организации ОПК и объекты критической инфраструктуры. Они распространяют вредоносные файлы не только через электронную почту, но и через мессенджеры, включая Telegram. Фишинговые приманки нередко маскируются под приказы и другие документы от госструктур. Так, в I квартале 2025 года специалисты PT ESC обнаружили письмо, отправленное якобы от имени ФСБ России. Для обеспечения удаленного доступа группировка применяет легитимное программное обеспечение UltraVNC и MeshCentral.

Источник: PT ESC

Cloud Atlas

Первая активность группировки была зафиксирована еще в 2014 году. За период своего существования она атаковала множество организаций из различных отраслей по всему миру. В рассматриваемом периоде под ее прицел попали учреждения в России, Белоруссии, Кыргызстане и Молдове.

Специалисты TI-департамента PT ESC регулярно фиксируют фишинговые кампании этой группы, что позволяет отслеживать изменения в ее тактиках и своевременно пресекать вредоносную активность в инфраструктуре пользователей продуктов Positive Technologies. Так, было установлено, что злоумышленники используют документы, похищенные из ранее скомпрометированных организаций, а также задействуют взломанные адреса электронной почты для проведения новых фишинговых рассылок.

Источник: PT ESC

PhantomCore

О группе стало известно в январе 2024 года, и на протяжении рассматриваемого периода она наращивала активность против российских кампаний. По данным специалистов TI-департамента PT ESC, с мая по июль 2025 года злоумышленники заразили более 180 хостов в российских организациях.

Для первоначального доступа атакующие продолжают использовать фишинговые рассылки, которые могут отправляться со скомпрометированных адресов реальных организаций. При этом они интегрируют в фишинг трендовые техники, такие как fakeCaptcha. Кроме того, группа расширила инструментарий: обновила ранее применявшиеся средства и дополнила их новыми.

Telemancon

Группировка Telemancon впервые привлекла внимание специалистов по кибербезопасности в феврале 2025 года в ходе атак на российские промышленные организации. В своих кампаниях злоумышленники применяют самописные инструменты — дроппер TMCDropper и бэкдор TMCShell, которые они продолжают активно развивать.

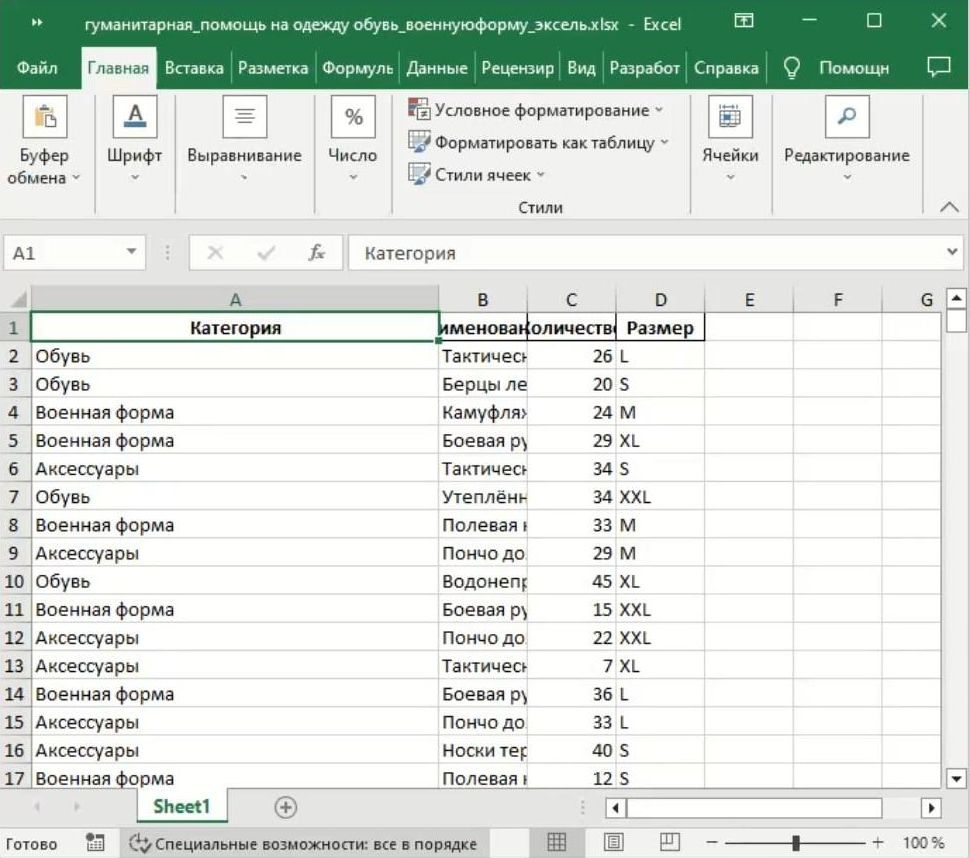

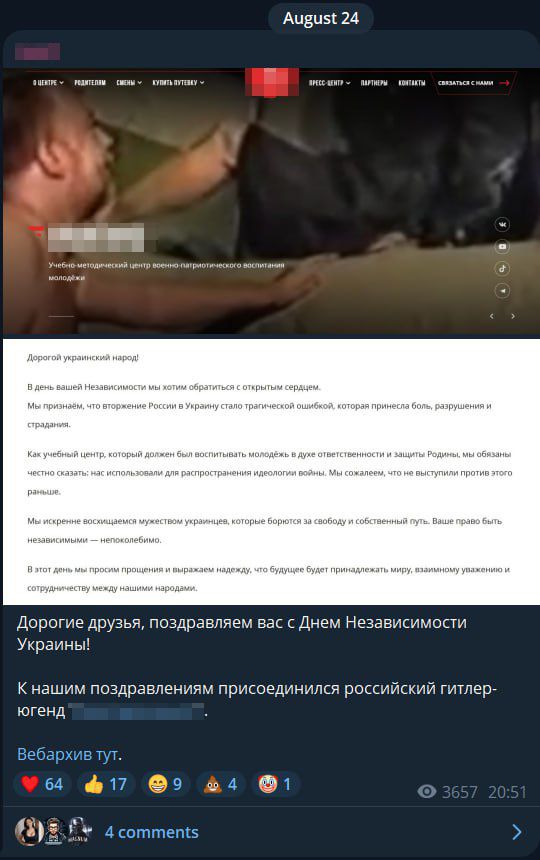

Так, в последней операции, зафиксированной специалистами PT ESC, в обновленной версии TMCDropper была реализована техника VM-based obfuscation, усложняющая анализ кода. В рамках той же кампании преступники использовали фишинговые приманки, связанные с гуманитарной помощью.

Источник: PT ESC

TA Tolik

Активность группы TA Tolik впервые была зафиксирована в сентябре 2024 года в ходе кибершпионской кампании, связанной с распространением ранее неизвестного инфостилера Unicorn. С апреля 2025 года специалисты PT ESC отмечают возобновление активности группировки, при этом ключевым инструментом атак остается вредоносное ПО Unicorn.

Для первоначального доступа злоумышленники традиционно используют фишинговые письма, содержащие архив с HTA-файлом, маскирующимся под легитимный документ или уведомление от государственных служб. В майской кампании злоумышленники, как и группировка PseudoGamaredon, задействовали новый вектор распространения — через мессенджер Telegram.

Ранее в нашем исследовании, посвященном фишинговым атакам, мы прогнозировали рост числа кампаний с первоначальным вектором через мессенджеры и социальные сети, и текущие события подтверждают эти предположения.

FakeTicketer

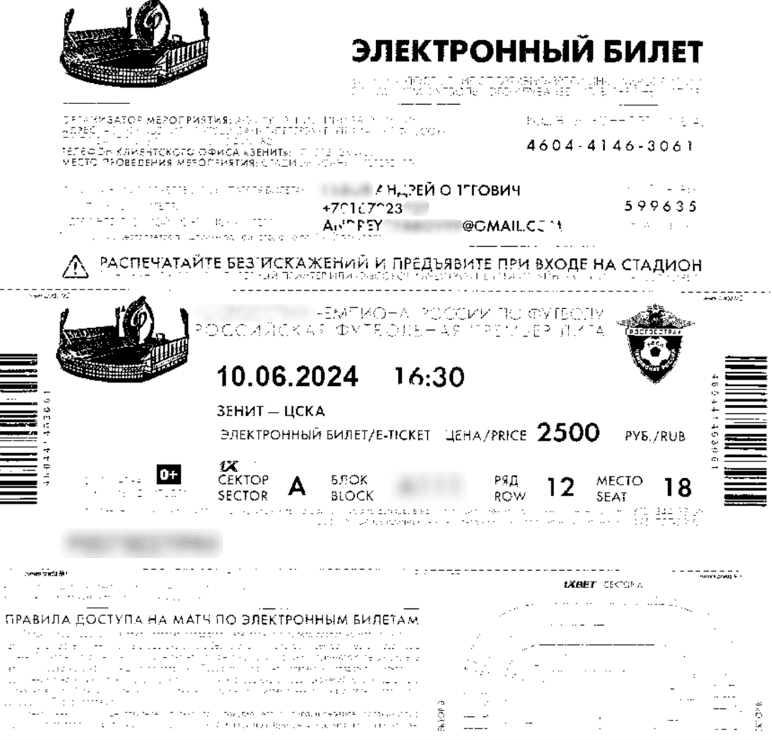

Дебют группы FakeTicketer состоялся в июне 2024 года: под видом билетов на спортивное мероприятие атакующие распространяли собственное вредоносное ПО — стилер, ВПО для удаленного управления и дроппер, объединенные под названием Zagrebator.

Источник: F6

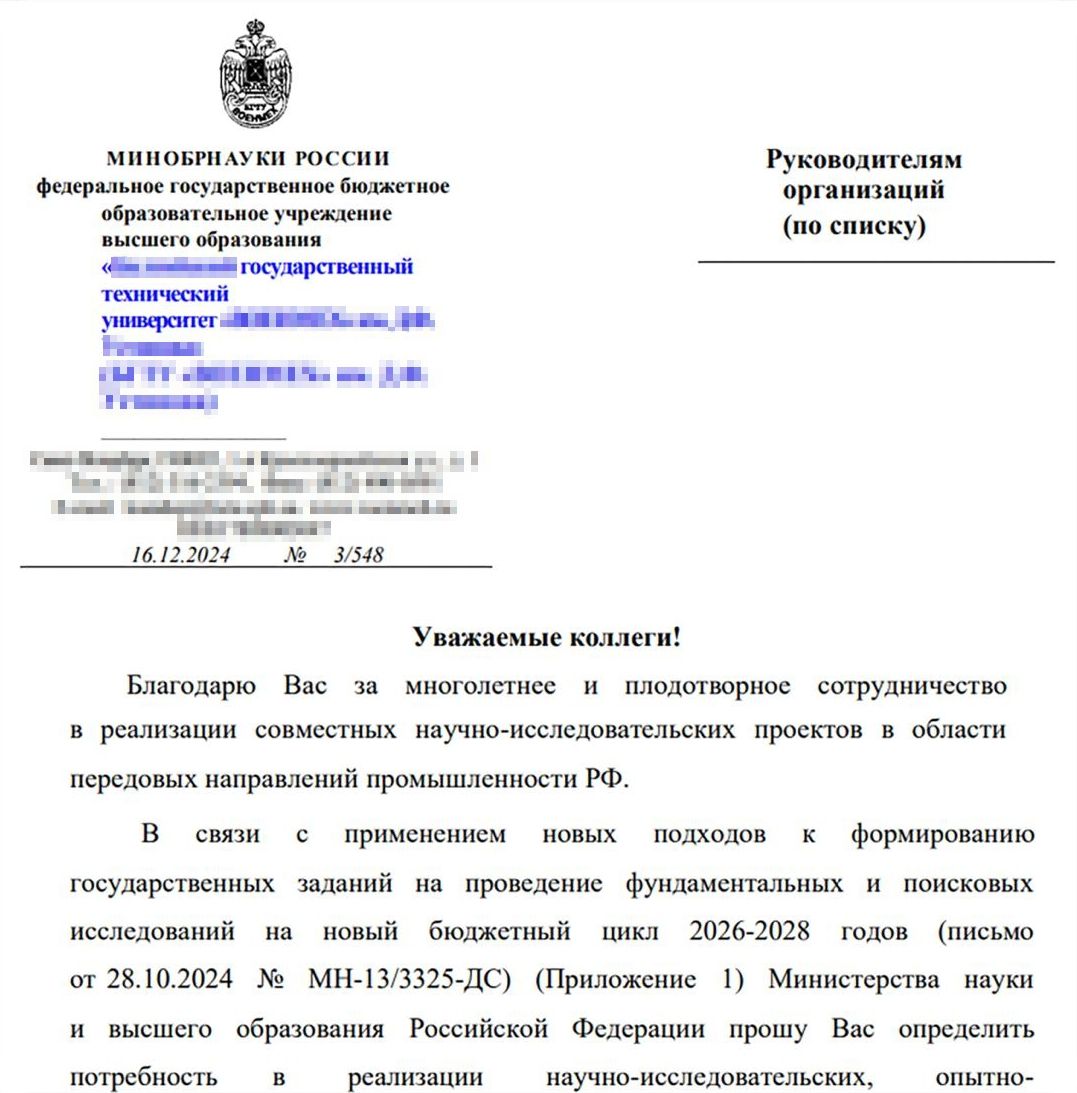

В дальнейшем злоумышленники применяли различные документы в качестве приманок: школьный аттестат, нормативные акты администрации города Симферополь, а в последней известной атаке — официальный документ, якобы подготовленный от имени одного из государственных технических университетов.

Впервые об этой активности сообщили специалисты PT ESC в январе 2025 года. В марте специалисты Seqrite Labs описали эту кампанию, дав ей название Operation HollowQuill, а эксперты F6 связали ее с группировкой FakeTicketer.

Основными целями преступников стали российские промышленные, научные и оборонные организации. В качестве конечной полезной нагрузки применялся постэксплуатационный фреймворк Cobalt Strike.

Источник: PT ESC

Team46

В ноябре 2024 года специалисты PT ESC сообщили об атаке ранее неизвестной группировки TaxOff, нацеленной на государственные структуры России. Отличительной чертой киберпреступников стал собственный многопоточный бэкдор Trinper.

В середине марта 2025 года исследователи из «Лаборатории Касперского» зафиксировали целевую кампанию под названием «Форумный тролль», в ходе которой распространялись фишинговые письма, эксплуатирующие уязвимость нулевого дня в браузере Chrome (PT-2025-12837, CVE-2025-2783). Изучив подробнее атаку, специалисты PT ESC установили, что в рамках этой операции загружался бэкдор Trinper, ранее связанный с TaxOff, а также выявили пересечения с деятельностью группы Team46, описанной в сентябре 2024 года.

Сходство наблюдалось и в используемых векторах атак: так, в ранних кампаниях Team46 эксплуатировалась уязвимость нулевого дня в «Яндекс Браузере» (PT-2024-5901, CVE-2024-6473). Совокупность этих фактов позволила сделать вывод, что операция «Форумный тролль» связана с обеими группами, которые на деле представляют собой одну и ту же структуру.

Подробнее об этом читайте в статье «Team46 и TaxOff: две стороны одной медали».

Экономическая трансформация и технологический рывок под давлением санкций. В 2014 году начался уход иностранных компаний из России, а в 2022-м он приобрел массовый характер. В результате освободились ниши, которые теперь занимают российские предприятия или партнеры из дружественных стран. Санкции и отток зарубежных конкурентов, как ни парадоксально, стали катализатором развития: страна стремится закрыть все технологические «узкие места» и превратить внешнее давление в стимул внутреннего роста. Ведутся активные разработки в области высоких технологий (ИИ, кибербезопасность, квантовые вычисления), энергетики, космической и авиационных отраслей, медицины, биотехнологий и других.

Информация обо всех новых разработках, будь то технические характеристики, производственные мощности, логистика или этапы внедрения, может интересовать различные страны, независимо от уровня сотрудничества с ними. Владение такими данными позволяет злоумышленникам совершать кибератаки, направленные на ослабление экономического потенциала организации или даже целой отрасли.

Повышенный интерес к оборонно-промышленному комплексу. В России идет системная перестройка ОПК: разработка новейших видов вооружения, цифровизация, привлечение новых участников и увеличение производства. Так, в 2024 году государственная программа развития ОПК была продлена до 2034 года, а в 2025-м установлены приоритеты господдержки проектов в сфере искусственного интеллекта для предприятий отрасли.

Любое технологическое усиление России в ОПК воспринимается оппонентами как угроза. Это подталкивает их к проактивному кибершпионажу. Недружественные страны следят за новыми разработками, чтобы понять, какие технологии Россия осваивает быстрее всего, оценить устойчивость российского ОПК к санкциям и выработать контрмеры. В свою очередь, союзники также могут проводить кибершпионские кампании — чтобы перенять тактические решения, которые уже доказали эффективность.

Перестройка означает подключение множества новых подрядчиков, в том числе малых компаний, которые часто имеют более низкий уровень защищенности. Одновременно масштабная модернизация ОПК сопровождается значительным потоком данных, представляющих интерес для злоумышленников: проектной документации, результатов испытаний, служебной переписки с подрядчиками. Все это делает инженерные, научно-производственные и оборонно-промышленные предприятия приоритетной целью для кибершпионов.

В отличие от киберпреступников с финансовой мотивацией или кибершпионов, работающих на получение стратегически ценной информации, хактивисты руководствуются идеологическими, политическими или социальными мотивами. Так, 87% всех успешных атак хактивистских группировок в странах СНГ были направлены против России. Хотя отдельные инциденты отмечались и в других государствах региона — например, в Азербайджане, Армении и Молдове, — их значение в глобальных конфликтах не столь велико, и сами атаки не оказывают заметного политического эффекта. Россия воспринимаются как ключевой участник крупных геополитических процессов, что делает ее более привлекательной и приоритетной целью.

Хактивисты представляют угрозу не только для отдельных компаний, но и для целых отраслей. Наибольшему риску подвержены:

Несмотря на то что во второй половине 2024-го и первых трех кварталах 2025 года не фиксировалось масштабных деструктивных атак на медицинские учреждения, включая критически важные системы жизнеобеспечения пациентов, сама потенциальная угроза делает эту сферу одной из наиболее уязвимых. Отсутствие большого числа атак может указывать на наличие у хактивистов определенных этических границ, которым они пока следуют. Вместе с тем зафиксированы случаи атак на сетевые аптеки, что показывает: при дальнейшем обострении геополитической обстановки моральные ограничения могут быть легко вытеснены идеологическими мотивами.

Мишенями хактивистов нередко становятся организации, сбои в работе которых способны затронуть смежные сегменты экономики. Так, в начале сентября группировка C.A.S. заявила об ответственности за атаку на один из транспортных холдингов. Пострадавшая компания специализируется на перевозке промышленных грузов — угля, руды, металлов, нефтепродуктов, химикатов и стройматериалов — и сотрудничает с крупными промышленными предприятиями, экспортерами и подрядчиками. Кибератаки на подобные инфраструктурные узлы могут приводить к задержкам поставок энергоресурсов, металлов и других стратегически важных грузов, что превращает их в мощный инструмент давления и делает приоритетными целями для хактивистов.

Важно отметить, что в 2023-м и первой половине 2024 года больше всего атак со стороны хактивистов в России пришлось на телекоммуникационную отрасль (30%). За последний год доля хактивистских атак на этот сектор заметно сократилась — с 30% до 13%. На наш взгляд, это связано не столько с потерей интереса к отрасли, сколько с тем, что хактивисты ищут более «громкие» цели, которые соответствуют их геополитическим задачам. Кроме того, атаки на телеком оказались менее результативными в информационном плане: даже при временных перебоях связь быстро восстанавливалась, а резонанс был краткосрочным.

Госучреждения и промышленные предприятия аккумулируют массивы чувствительных данных. Их утечка создает большой инфоповод и позволяет дольше удерживать внимание аудитории. Таким образом, публикация похищенной информации вкупе с удалением или шифрованием данных в скомпрометированной инфраструктуре становится более эффективным инструментом давления, в отличие от сугубо деструктивных DDoS-атак на телеком.

Во второй половине 2024 года и в течение первых трех кварталов 2025-го организации в России стали мишенями не менее чем 18 хактивистских группировок. Их атаки составили в общей сложности 19% от всех зафиксированных в стране кибератак за этот период.

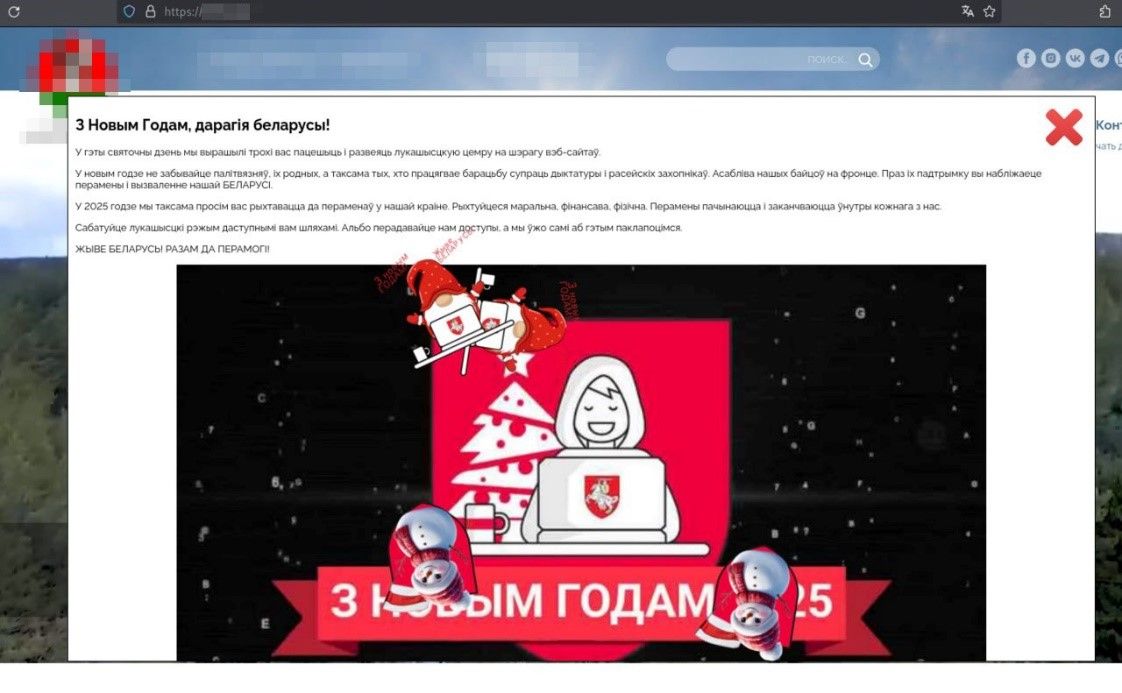

Веб-ресурсы остаются наиболее уязвимыми и удобными целями для хактивистов: в 53% зафиксированных случаев объектами атак становились именно они. Чаще всего злоумышленники ограничиваются дефейсом: изменяют главную страницу, размещают лозунги, символику или агитационные материалы. Такой подход не требует высокой технической подготовки, но позволяет быстро добиться заметного эффекта. Нередко подобные акции бывают привязаны к политическим событиям или историческим годовщинам.

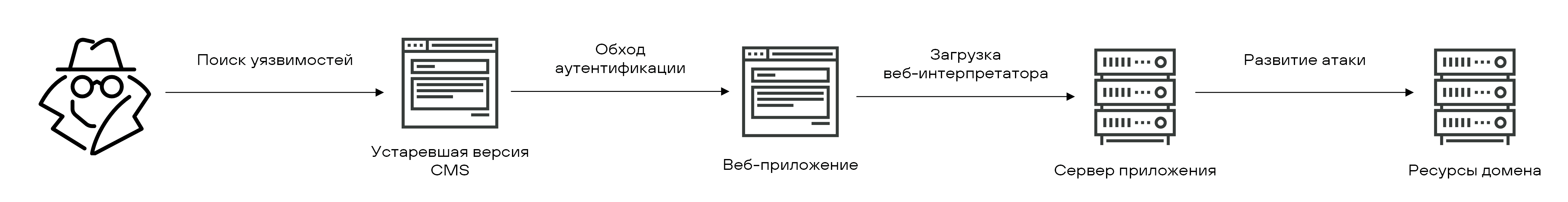

Как минимум 9 из 18 действующих группировок прибегают к подобному сценарию. При этом дефейс нередко становится лишь первым этапом атаки: используя уязвимости в веб-приложениях, устаревшие CMS и плагины, а также ошибки в конфигурации серверов, злоумышленники могут похищать базы данных, внедрять вредоносный код или использовать скомпрометированный ресурс для дальнейших атак. Хактивисты эксплуатировали уязвимости в каждой второй (48%) атаке.

В 79% случаев успешные атаки хактивистов приводили к сбоям в основной деятельности организаций. При этом лишь 19% атак хактивистов были связаны с DDoS. Если еще несколько лет назад массовые отключения сервисов воспринимались как серьезный инцидент, то сегодня бизнес научился быстрее адаптироваться к подобным ситуациям. На первый план вышли более сложные сценарии: эксплуатация уязвимостей в приложениях и системах, внедрение вредоносного ПО, шифрование и уничтожение инфраструктуры. Эти методы позволяют не только вызывать кратковременные сбои, но и проникать во внутренние сети, похищать конфиденциальные данные и устанавливать контроль над IT-инфраструктурой.

Однако несмотря на то, что DDoS-атаки перестали быть основным методом хактивистов в России, отдельные регионы и отрасли продолжают регулярно сталкиваться с ними — прежде всего в связи с геополитической обстановкой. Так, в августе 2024 года операторы связи Курской области подверглись DDoS-атаке. Уже в октябре аналогичные действия были направлены, по данным СМИ, против информационных систем правительства региона: часть ресурсов администрации оказалась недоступной, а ответственность за кампанию взяла на себя группировка IT Army of Ukraine. В марте 2025 года фиксировалась новая серия атак — на ресурсы курских СМИ, при этом их продолжительность составила более двух суток.

В 81% случаев хактивистских атак, где применялось вредоносное ПО, это были шифровальщики. Их используют не менее 9 из 18 исследованных хактивистских группировок. Как и в случае с финансово мотивированными злоумышленниками, речь идет преимущественно о шифровальщиках LockBit Black (3.0) и Babuk.

В каждой второй (51%) хактивистской атаке с использованием ВПО были задействованы специализированные инструменты для удаления данных (вайперы). Уничтожают данные в скомпрометированной инфраструктуре также не менее 9 из 18 группировок.

Хактивисты, действующие против российских организаций, чаще всего используют общедоступные утилиты. Это связано с тем, что использование общедоступного ПО снижает затраты на подготовку атак и позволяет быстро адаптироваться под разные цели. Однако ряд группировок создают или модифицируют инструменты под свои кампании. Такие разработки дают им ряд преимуществ: позволяют обходить средства защиты, повышают скрытность атак и делают их более целенаправленными. В числе таких группировок, например, Head Mare, «Киберпартизаны», Black Owl.

Black Owl

Впервые группировка заявила о себе в 2024 году через Telegram-канал, который ведет до сих пор, публикуя информацию об атакованных жертвах. Black Owl проводит деструктивные атаки исключительно на российские организации, применяя шифровальщик Babuk для Windows и ПО, предназначенное для удаления данных. Для проникновения в системы жертв преступники используют тщательно спланированный фишинг. Например, в конце мая 2025 года специалисты TI-департамента PT ESC выявили кампанию, приуроченную к транспортно-логистическому форуму, в ходе которой злоумышленники зарегистрировали домены, имитирующие адрес сайта железнодорожной компании, а также создали документ, связанный с программой мероприятия.

Источник: PT ESC

«Киберпартизаны»

Группировка «Киберпартизаны» впервые заявила о себе в 2020 году. Первоначально ее атаки были сосредоточены на белорусских организациях, однако со временем в список целей вошли и российские компании. Деятельность «Киберпартизан» характеризуется проведением резонансных кибератак, направленных на шифрование или уничтожение данных. Для этого в их арсенале имеется вредоносное ПО собственной разработки: бэкдоры, вайпер, инструменты для туннелирования трафика. Помимо этого они периодически осуществляют дефейс-атаки. Так, в конце 2024 года группа заявила о компрометации и изменении содержимого порядка десяти сайтов. О своих кампаниях и жертвах злоумышленники сообщают через собственный Telegram-канал.

Cyber Anarchy Squad (C.A.S.)

Группировка C.A.S. действует с 2022 года и специализируется на атаках против организаций в России и Белоруссии. В ходе атак злоумышленники крадут, шифруют или удаляют информацию, к которой удается получить доступ, чаще всего проникая в инфраструктуру жертв через уязвимости в публично доступных приложениях и сервисах.

Silent Crow

Группировка Silent Crow стала известна благодаря ряду известных атак, совершенных в 2024–2025 годах. Фокусируется на краже конфиденциальной информации, которую нередко публикует в своем Telegram-канале, а также на уничтожении данных. Активно взаимодействует с другими хактивистскими группами, например с «Киберпартизанами», — вместе они атаковали не только российские, но и белорусские учреждения.

Hdr0